© 2001 - 2025

Иоанно-Златоустовский храм д. Козино

Русской Православной Церкви,

Московской митрополии,

Одинцовской епархии

Иоанно-Златоустовский храм д. Козино

Русской Православной Церкви,

Московской митрополии,

Одинцовской епархии

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Праздники и дни памяти, отмечаемые русской Православной церковью

Праздники и дни памяти, отмечаемые русской Православной церковью

ФЕВРАЛЬ

22 февраля

Обре́тение мощей свт. Ти́хона (Беллавина), патриарха Московского и всея Руси (1992)

Свт. Тихон (Беллавин, 1865–1925) – одиннадцатый Патриарх Московский и всея Руси. Принял монашество в 1891 году. Управлял епархиями в Северной Америке, Ярославле, Вильно, проявляя особую заботу о пастве. В 1917 году избран Патриархом в тяжелейший для Церкви и страны период. Мужественно противостоял гонениям со стороны советской власти, защищая Церковь от разграбления. Неоднократно подвергался арестам и покушениям. Скончался в 1925 году. Прославлен в лике святых в 1989 году. Его мощи находятся в Донском монастыре.

Тропарь, глас 1

Апо́стольских преда́ний ревни́теля/ и Христо́вой Це́ркви па́стыря до́браго,/ ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго,/ жре́бием Бо́жиим избра́ннаго,/ Всеросси́йскаго патри́арха Ти́хона восхва́лим/ и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопи́им:/ предста́тельством святи́тельским ко Го́споду/ Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́,/ расточе́нныя ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́,/ отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́,/ страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́,// и мир Бо́жий лю́дям испроси́.

Перевод: Апостольского учения ревнителя и Христовой Церкви пастыря доброго, жизнь свою за овец отдавшего (Ин.10:11), жребием Божиим избранного, Всероссийского патриарха Тихона прославим и к нему с верой и надеждой воззовем: «Представительством святительским ко Господу Церковь Русскую в спокойствии сохрани, рассеявшихся чад ее в единое стадо собери, отступивших от православной веры к покаянию обрати, страну нашу от междоусобной войны сохрани и мир Божий для людей испроси».

Обре́тение мощей свт. Ти́хона (Беллавина), патриарха Московского и всея Руси (1992)

Свт. Тихон (Беллавин, 1865–1925) – одиннадцатый Патриарх Московский и всея Руси. Принял монашество в 1891 году. Управлял епархиями в Северной Америке, Ярославле, Вильно, проявляя особую заботу о пастве. В 1917 году избран Патриархом в тяжелейший для Церкви и страны период. Мужественно противостоял гонениям со стороны советской власти, защищая Церковь от разграбления. Неоднократно подвергался арестам и покушениям. Скончался в 1925 году. Прославлен в лике святых в 1989 году. Его мощи находятся в Донском монастыре.

Тропарь, глас 1

Апо́стольских преда́ний ревни́теля/ и Христо́вой Це́ркви па́стыря до́браго,/ ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго,/ жре́бием Бо́жиим избра́ннаго,/ Всеросси́йскаго патри́арха Ти́хона восхва́лим/ и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопи́им:/ предста́тельством святи́тельским ко Го́споду/ Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́,/ расточе́нныя ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́,/ отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́,/ страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́,// и мир Бо́жий лю́дям испроси́.

Перевод: Апостольского учения ревнителя и Христовой Церкви пастыря доброго, жизнь свою за овец отдавшего (Ин.10:11), жребием Божиим избранного, Всероссийского патриарха Тихона прославим и к нему с верой и надеждой воззовем: «Представительством святительским ко Господу Церковь Русскую в спокойствии сохрани, рассеявшихся чад ее в единое стадо собери, отступивших от православной веры к покаянию обрати, страну нашу от междоусобной войны сохрани и мир Божий для людей испроси».

21 февраля

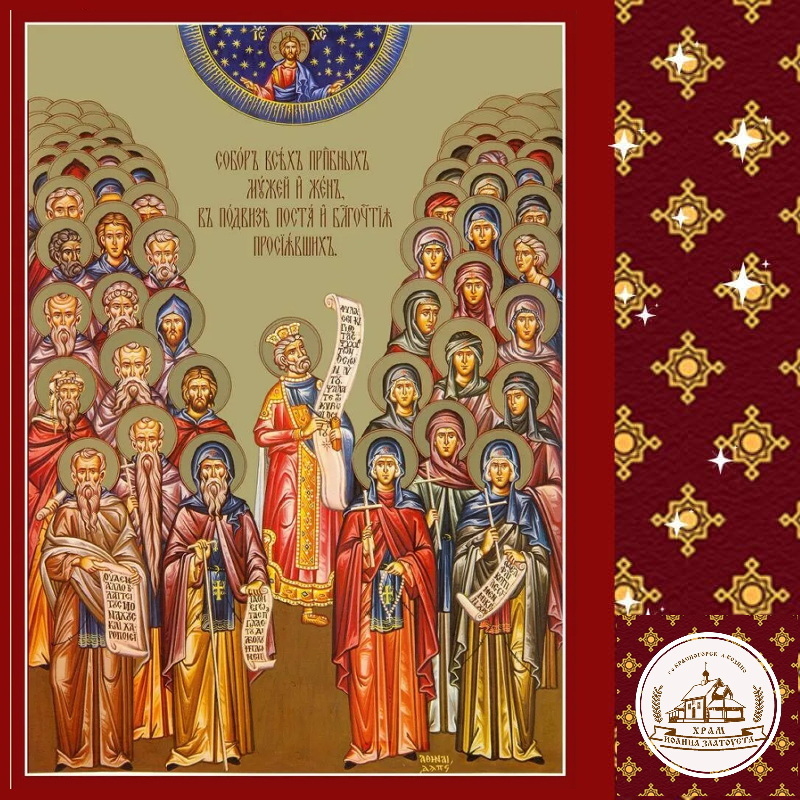

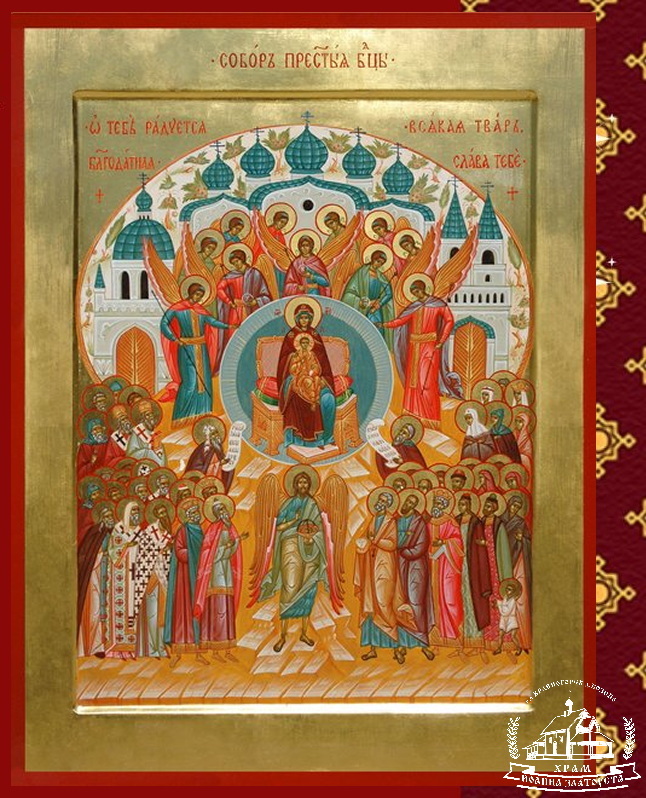

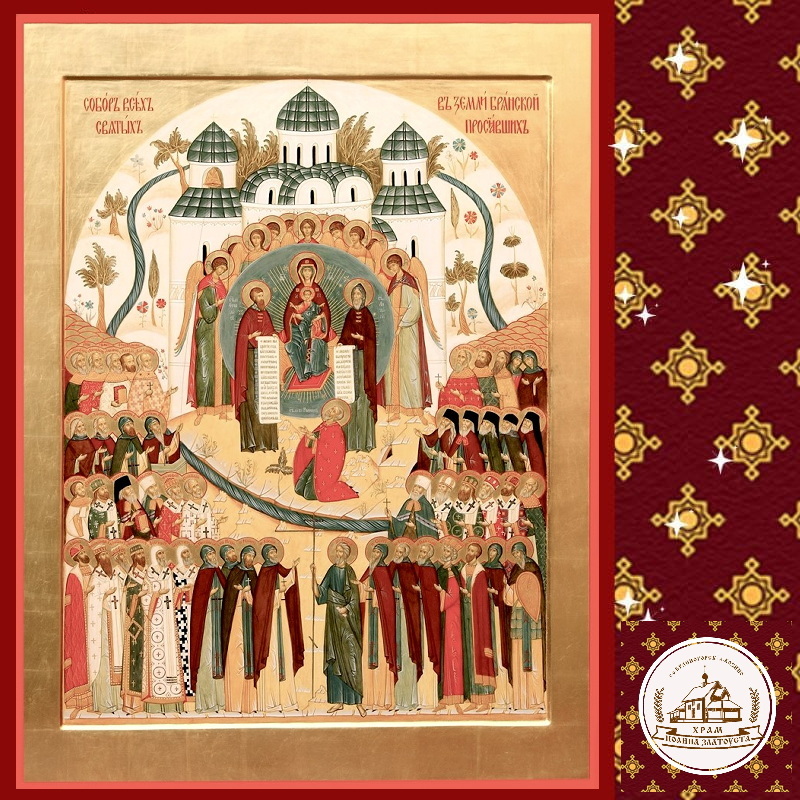

Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших

Собо́р всех преподо́бных отцо́в, в по́двиге просия́вших — переходящий праздник Православной церкви, совершаемый в субботу сырной седмицы. Это единственный день в году, когда соборно совершается память всем святым преподобным.

Преподобными мы называем тех святых, подвиг которых заключался в монашеском подвижничестве. Монашеская аскеза как тип святости предполагает отказ от мирских привязанностей, забот и стремлений и выбор следования Христу, поста и молитвы как основы подвига.

Память всех преподобных в Православной церкви совершается в преддверии Великого поста, так как «житие постническое» является синонимом монашества, и эта монашеская добродетель должна служить примером для верующих.

Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших

Собо́р всех преподо́бных отцо́в, в по́двиге просия́вших — переходящий праздник Православной церкви, совершаемый в субботу сырной седмицы. Это единственный день в году, когда соборно совершается память всем святым преподобным.

Преподобными мы называем тех святых, подвиг которых заключался в монашеском подвижничестве. Монашеская аскеза как тип святости предполагает отказ от мирских привязанностей, забот и стремлений и выбор следования Христу, поста и молитвы как основы подвига.

Память всех преподобных в Православной церкви совершается в преддверии Великого поста, так как «житие постническое» является синонимом монашества, и эта монашеская добродетель должна служить примером для верующих.

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.

Грехопадение Адама и изгнание из рая — основная тема всенощного бдения. Актуальность этого воспоминания накануне вступления в Великий пост заключается в следующем: первая заповедь, данная человеку, была заповедью о посте, пусть даже и в мягкой форме — запрещалось есть плоды всего лишь одного конкретного дерева. Адам нарушил эту заповедь и лишился тех благ, которые имел при сотворении.

В стихирах и тропарях канона часто речь идет от 1-го лица, чем выражается идея, что мы своими грехами повторяем преступление своего праотца и подобно ему лишаемся рая (благодати Божией, данной в крещении). Также мы сокрушаемся о том, что по причине греха Адама все человечество утратило бессмертие и первозданное совершенство.

Кондак, глас 6

Прему́дрости Наста́вниче, смы́сла Пода́телю,/ нему́дрых Наказа́телю, и ни́щих Защи́тителю,/ утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, Влады́ко!/ Ты даждь ми сло́во, О́тчее Сло́во,/ се бо устне́ мои́ не возбраню́,/ во е́же зва́ти Тебе́:// Ми́лостиве, поми́луй мя па́дшаго.

Перевод: Премудрости Наставник, разума Податель, Учитель неразумных и нищих Защитник, утверди, вразуми сердце моё, Владыка. Ты дай мне слово, Отчее Слово, — ибо вот, я устам моим не возбраню взывать Тебе: “Милостивый, помилуй меня, падшего!”

Грехопадение Адама и изгнание из рая — основная тема всенощного бдения. Актуальность этого воспоминания накануне вступления в Великий пост заключается в следующем: первая заповедь, данная человеку, была заповедью о посте, пусть даже и в мягкой форме — запрещалось есть плоды всего лишь одного конкретного дерева. Адам нарушил эту заповедь и лишился тех благ, которые имел при сотворении.

В стихирах и тропарях канона часто речь идет от 1-го лица, чем выражается идея, что мы своими грехами повторяем преступление своего праотца и подобно ему лишаемся рая (благодати Божией, данной в крещении). Также мы сокрушаемся о том, что по причине греха Адама все человечество утратило бессмертие и первозданное совершенство.

Кондак, глас 6

Прему́дрости Наста́вниче, смы́сла Пода́телю,/ нему́дрых Наказа́телю, и ни́щих Защи́тителю,/ утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, Влады́ко!/ Ты даждь ми сло́во, О́тчее Сло́во,/ се бо устне́ мои́ не возбраню́,/ во е́же зва́ти Тебе́:// Ми́лостиве, поми́луй мя па́дшаго.

Перевод: Премудрости Наставник, разума Податель, Учитель неразумных и нищих Защитник, утверди, вразуми сердце моё, Владыка. Ты дай мне слово, Отчее Слово, — ибо вот, я устам моим не возбраню взывать Тебе: “Милостивый, помилуй меня, падшего!”

20 февраля

Святые мученики 1003, в Никомидии пострадавшие

Святые мученики, в Никомидии пострадавшие, были слугами четырех сановников: Васса, Евсевия, Евтихия и Василида, которые вместе со своими женами пострадали за Христа (память 20 января) в 303 году при императоре Диоклитиане (284–305).

После мученической кончины своих господ слуги решили последовать их примеру и тоже исповедали себя христианами пред Диоклитианом. Не склонившись на уговоры и обещания награды, все они, 1003 человека, с женами и малыми детьми, были изрублены воинами, окружившими их тесным кольцом, так что никто из них не остался в живых.

Святые мученики 1003, в Никомидии пострадавшие

Святые мученики, в Никомидии пострадавшие, были слугами четырех сановников: Васса, Евсевия, Евтихия и Василида, которые вместе со своими женами пострадали за Христа (память 20 января) в 303 году при императоре Диоклитиане (284–305).

После мученической кончины своих господ слуги решили последовать их примеру и тоже исповедали себя христианами пред Диоклитианом. Не склонившись на уговоры и обещания награды, все они, 1003 человека, с женами и малыми детьми, были изрублены воинами, окружившими их тесным кольцом, так что никто из них не остался в живых.

19 февраля

Отдание праздника Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Отрывки из "Слова на отдание праздника. О Ветхом и Новом".

(Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким)

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Дорогие во Христе братья и сестры!

Сегодня мы с вами совершаем отдание праздника Сретения Господня – то есть прощаемся с праздником, предаем его обратно в руки Того, Кто даровал нам эту праздничную радость и благодать, в руки Господа.

…Сретение Господне – одновременно конец и начало. Окончание Ветхого Завета, эпохи ожидания – и начало Нового, эпохи исполнения надежд. Так и отдание праздника, которое мы с вами совершаем сегодня – это тоже конец и начало. Окончание праздничных торжеств – которые, преподав нам немало духовных уроков, призваны стать началом новой жизни во Христе для всех нас.

Да станет для всех нас нынешний день таким началом, такой преображающей и обновляющей встречей со Христом Богом! Да войдет Он в наше сердце, как в Храм, и да наполнит его спасающим светом Своей благодати, ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцом и Всесвятым Духом во веки веков. Аминь."

Отдание праздника Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Отрывки из "Слова на отдание праздника. О Ветхом и Новом".

(Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким)

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Дорогие во Христе братья и сестры!

Сегодня мы с вами совершаем отдание праздника Сретения Господня – то есть прощаемся с праздником, предаем его обратно в руки Того, Кто даровал нам эту праздничную радость и благодать, в руки Господа.

…Сретение Господне – одновременно конец и начало. Окончание Ветхого Завета, эпохи ожидания – и начало Нового, эпохи исполнения надежд. Так и отдание праздника, которое мы с вами совершаем сегодня – это тоже конец и начало. Окончание праздничных торжеств – которые, преподав нам немало духовных уроков, призваны стать началом новой жизни во Христе для всех нас.

Да станет для всех нас нынешний день таким началом, такой преображающей и обновляющей встречей со Христом Богом! Да войдет Он в наше сердце, как в Храм, и да наполнит его спасающим светом Своей благодати, ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцом и Всесвятым Духом во веки веков. Аминь."

18 февраля

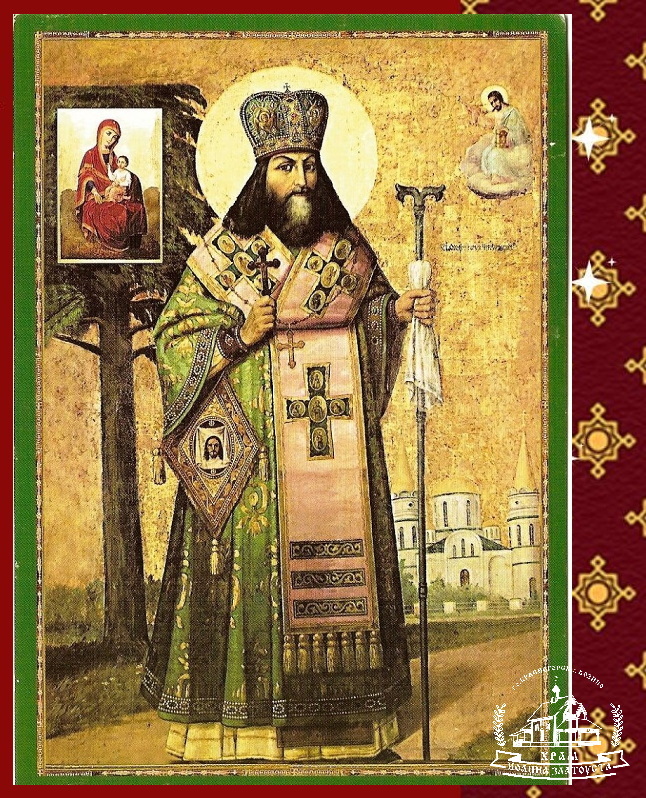

Святитель Феодо́сий, архиепископ Черниговский

Свт. Феодосий, архиепископ Черниговский (1630-е – 1696), происходил из дворянского рода. Образование получил в Киево-Братской коллегии. Принял монашество в Киево-Печерской лавре. Был игуменом Киево-Выдубицкого монастыря, который восстановил после униатского разорения. С 1688 года – архимандрит Черниговского Елецкого монастыря. В 1692 году хиротонисан во архиепископа Черниговского. Проявил себя как мудрый архипастырь, ревнитель православия и устроитель монастырей. Особое внимание уделял духовному образованию и поддержанию благочестия. Скончался в 1696 году. Прославлен в лике святых в 1896 году.

Тропарь, глас 4

Преудобре́н во архиере́ех, святи́телю Феодо́сие,/ был еси́ свети́ло своему́ ста́ду,/ та́же преста́вился еси́ в ве́чныя оби́тели,/ умоли́ у Престо́ла Царя́ Сла́вы изба́витися нам от находя́щих на ны зол,// и спасти́ся душа́м на́шим, свя́те, моли́твами твои́ми.

Перевод: Украшение архиереев, святитель Феодосий, ты был светилом своему стаду, после чего преставился в вечные обители, молись у Престола Царя Славы об избавлении нас от наступающих бедствий и о спасении душ наших, святитель, по молитвам твоим.

Святитель Феодо́сий, архиепископ Черниговский

Свт. Феодосий, архиепископ Черниговский (1630-е – 1696), происходил из дворянского рода. Образование получил в Киево-Братской коллегии. Принял монашество в Киево-Печерской лавре. Был игуменом Киево-Выдубицкого монастыря, который восстановил после униатского разорения. С 1688 года – архимандрит Черниговского Елецкого монастыря. В 1692 году хиротонисан во архиепископа Черниговского. Проявил себя как мудрый архипастырь, ревнитель православия и устроитель монастырей. Особое внимание уделял духовному образованию и поддержанию благочестия. Скончался в 1696 году. Прославлен в лике святых в 1896 году.

Тропарь, глас 4

Преудобре́н во архиере́ех, святи́телю Феодо́сие,/ был еси́ свети́ло своему́ ста́ду,/ та́же преста́вился еси́ в ве́чныя оби́тели,/ умоли́ у Престо́ла Царя́ Сла́вы изба́витися нам от находя́щих на ны зол,// и спасти́ся душа́м на́шим, свя́те, моли́твами твои́ми.

Перевод: Украшение архиереев, святитель Феодосий, ты был светилом своему стаду, после чего преставился в вечные обители, молись у Престола Царя Славы об избавлении нас от наступающих бедствий и о спасении душ наших, святитель, по молитвам твоим.

17 февраля

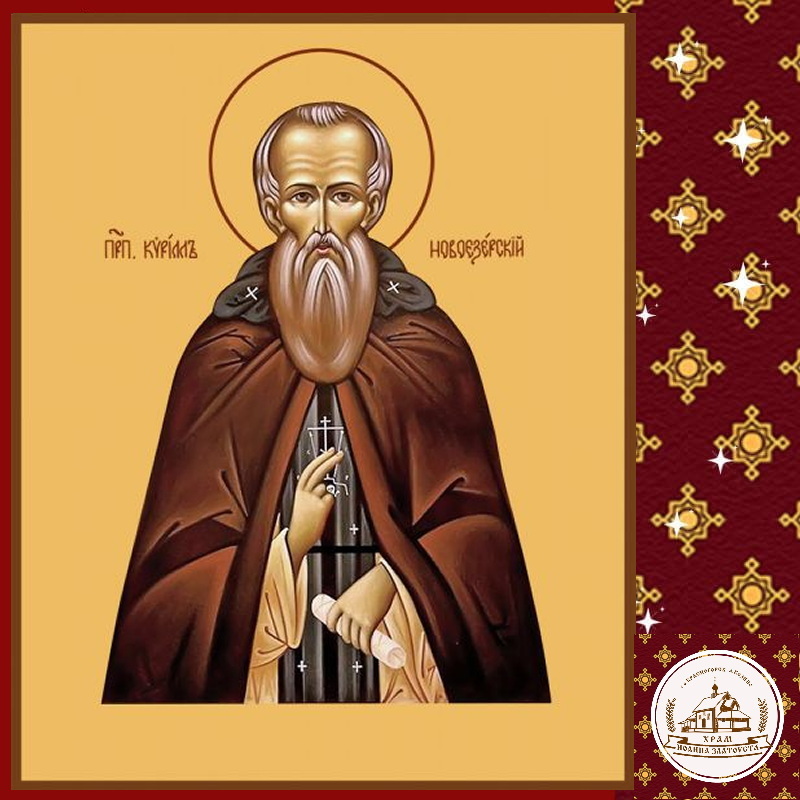

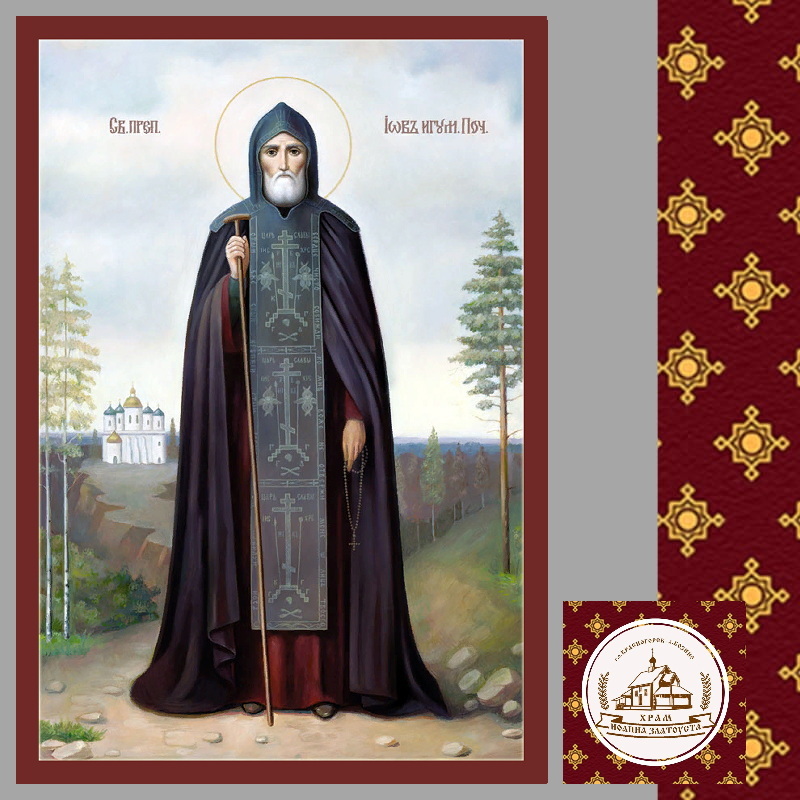

Преподобный Кирилл Белый, Новоезе́рский (Новгородский)

Прп. Кирилл Белый, Новоезерский (Новгородский), уроженец Галича, с юности стремился к монашеству. Тайно уйдя из дома, он принял постриг в обители прп. Корнилия Комельского, где его нашли родители, также принявшие иночество. После их смерти, раздав имущество, Кирилл ушёл в северные леса для уединённых подвигов. По чудесному указанию Ангела он основал монастырь на Красном острове Нового озера близ Белоозера. Прославился строгой жизнью, даром прозорливости и исцелений. Скончался в 1532 году, предсказав будущие беды для Руси. Его мощи были обретены нетленными.

Тропарь, глас 8

Бо́жиим Ду́хом подвиза́емь,/ слез твои́х ту́чами изсо́хшее напои́л еси́,/ и безпло́тное в пусты́ни житие́ показа́л еси́,/ и е́же из глубины́ се́рдца бо́дренными моли́твами и посто́м/ благодея́ния труды́ уплодоноси́л еси́,/ и вселе́нную всю просвети́л еси́ сия́нием чуде́с твои́х,/ о́тче наш Кири́лле.// Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Руководимый Божиим духом, слез твоих ливнями ты напоил все иссохшее и явил бесплотное житие в пустыни, благодетельными трудами - неусыпными молитвами из глубины сердца и постом - ты уплодоносил ее и всю вселенную просветил сиянием чудес твоих, отче наш Кирилл. Моли Христа Бога о спасении душ наших.

Преподобный Кирилл Белый, Новоезе́рский (Новгородский)

Прп. Кирилл Белый, Новоезерский (Новгородский), уроженец Галича, с юности стремился к монашеству. Тайно уйдя из дома, он принял постриг в обители прп. Корнилия Комельского, где его нашли родители, также принявшие иночество. После их смерти, раздав имущество, Кирилл ушёл в северные леса для уединённых подвигов. По чудесному указанию Ангела он основал монастырь на Красном острове Нового озера близ Белоозера. Прославился строгой жизнью, даром прозорливости и исцелений. Скончался в 1532 году, предсказав будущие беды для Руси. Его мощи были обретены нетленными.

Тропарь, глас 8

Бо́жиим Ду́хом подвиза́емь,/ слез твои́х ту́чами изсо́хшее напои́л еси́,/ и безпло́тное в пусты́ни житие́ показа́л еси́,/ и е́же из глубины́ се́рдца бо́дренными моли́твами и посто́м/ благодея́ния труды́ уплодоноси́л еси́,/ и вселе́нную всю просвети́л еси́ сия́нием чуде́с твои́х,/ о́тче наш Кири́лле.// Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Руководимый Божиим духом, слез твоих ливнями ты напоил все иссохшее и явил бесплотное житие в пустыни, благодетельными трудами - неусыпными молитвами из глубины сердца и постом - ты уплодоносил ее и всю вселенную просветил сиянием чудес твоих, отче наш Кирилл. Моли Христа Бога о спасении душ наших.

16 февраля

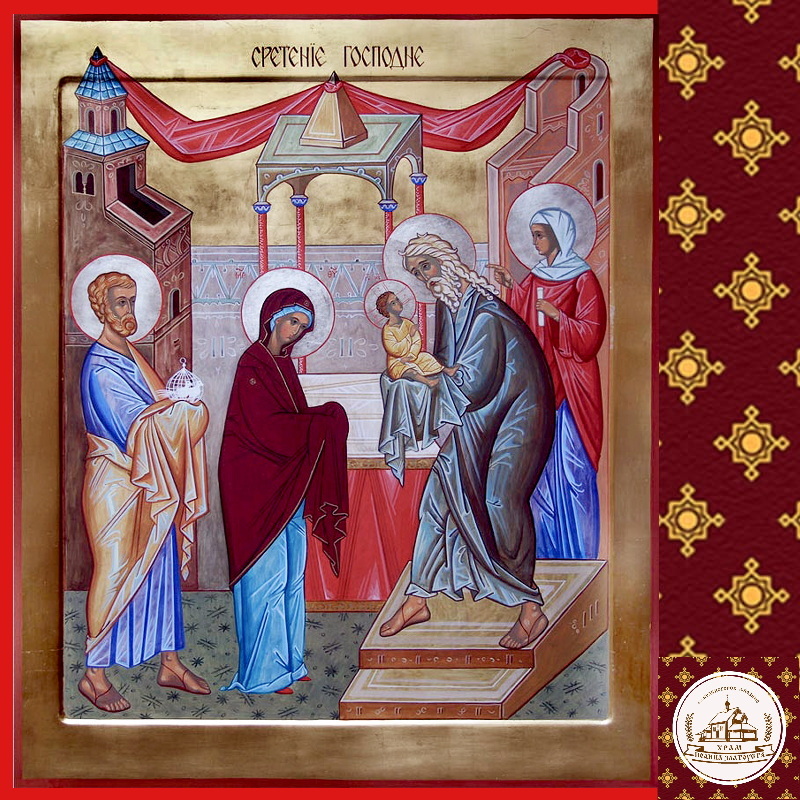

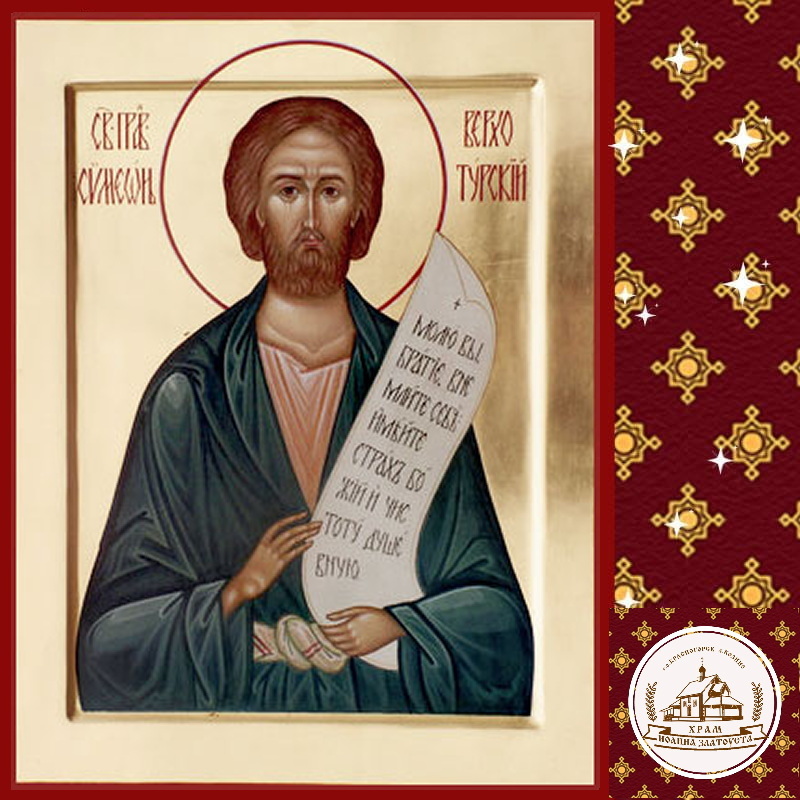

Праведный Симео́н Богоприимец и Праведная Анна Пророчица, дочь Фану́илова

Праведный Симео́н Богоприимец и Праведная Анна Пророчица, дочь Фану́илова

Праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии. Прочтя в подлиннике слова "Се, Дева во чреве приимет и родит Сына" (Ис.7:14), он решил, что слово "Дева" здесь употреблено ошибочно, вместо слова "Жена", и хотел исправить текст. В этот момент ему явился Ангел и удержал его руку, говоря: "Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной Девы". С того дня праведный Симеон стал ожидать пришествия Обетованного Мессии.

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля».

Перевод: Сейчас отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, потому что видели очи мои спасение Твоё, которое Ты приготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.

(Песнь Симеона Богоприимца)

Св. Анна Пророчица, 84-летняя вдова из колена Асирова, удостоилась встретить Младенца Иисуса в храме при Сретении. За свою благочестивую жизнь она получила от Бога дар пророчества. После встречи со Спасителем святая Анна возвещала о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля».

Перевод: Сейчас отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, потому что видели очи мои спасение Твоё, которое Ты приготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.

(Песнь Симеона Богоприимца)

Св. Анна Пророчица, 84-летняя вдова из колена Асирова, удостоилась встретить Младенца Иисуса в храме при Сретении. За свою благочестивую жизнь она получила от Бога дар пророчества. После встречи со Спасителем святая Анна возвещала о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

15 февраля

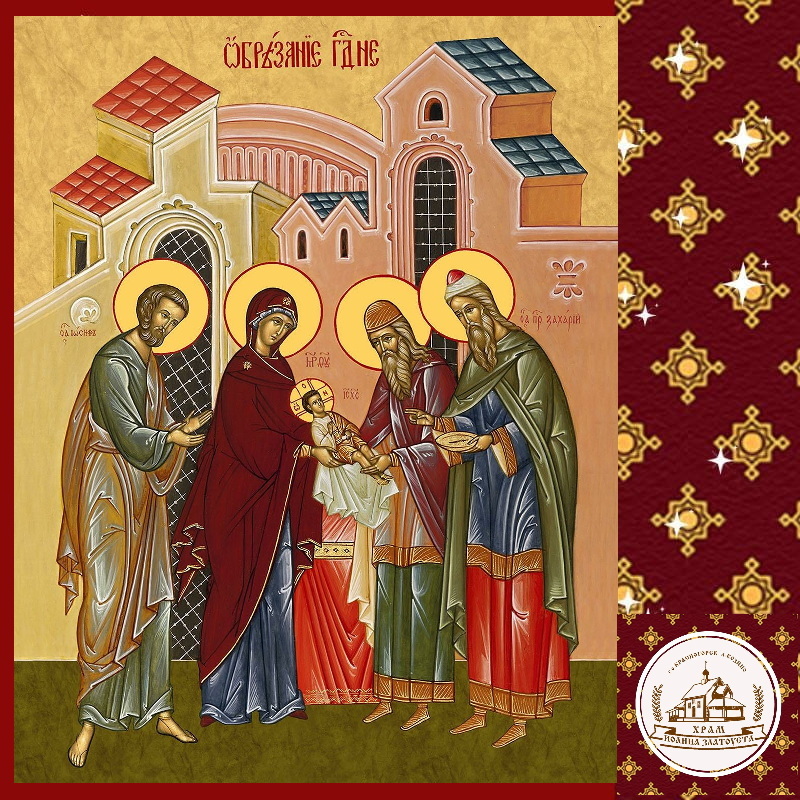

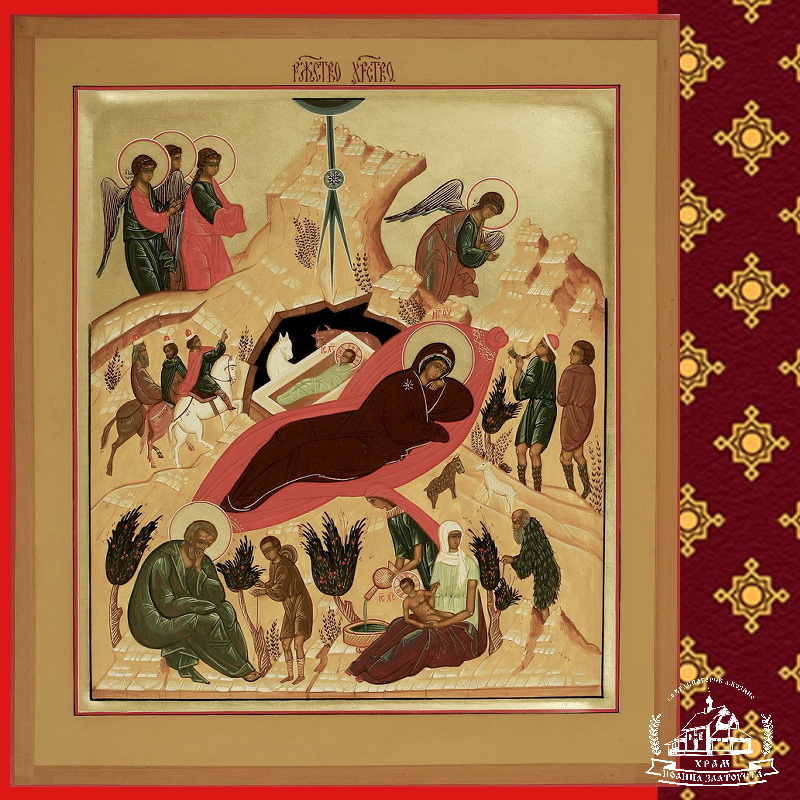

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Дорогие братья и сестры, с Праздником!

Сретение Господне — один из древнейших христианских праздников. В этот день Церковь вспоминает о встрече Богомладенца Иисуса с праведным Симеоном и пророчицей Анной в Иерусалимском храме. За внешним повествованием об этом событии в Евангелии скрываются глубокие смыслы. Причем смыслы, важные для каждого из нас — живущих здесь и сейчас.

Смысл первый. Не надо впадать в уныние, когда кажется, что Бог тебе не отвечает. Настоящая встреча с Богом требует времени и готовности ждать.

Смысл второй. Не получится встретить Бога, если двери твоей души закрыты или завалены всяким хламом. Бог никогда не избегает встречи, а возможной ее делают твои открытость и чистота.

Смысл третий. Перед встречей с Богом нужно встретиться лицом к лицу с самим собой. И задать себе довольно неприятные вопросы.

Смысл четвертый. Есть важнейший показатель того, состоялась ли наша встреча с Богом, — это наше отношение к людям.

Смысл пятый. Обыденная жизнь часто сводит встречи к непритязательным посиделкам и досужим разговорам, а Сретение напоминает: настоящая встреча — это всегда духовный акт, который оставляет след в нашей душе.

Тропарь, глас 1

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго нам воскресе́ние.

Перевод: Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец праведный, принявший в объятия Освободителя душ наших, дарующего нам воскресение.

Кондак, глас 1

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м/ и ру́це Симео́не благослови́вый,/ я́коже подоба́ше, предвари́в,/ и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же,/ но умири́ во бране́х жительство// и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, еди́не Человеколю́бче.

Перевод: Утробу Девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, Единый Человеколюбец.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Дорогие братья и сестры, с Праздником!

Сретение Господне — один из древнейших христианских праздников. В этот день Церковь вспоминает о встрече Богомладенца Иисуса с праведным Симеоном и пророчицей Анной в Иерусалимском храме. За внешним повествованием об этом событии в Евангелии скрываются глубокие смыслы. Причем смыслы, важные для каждого из нас — живущих здесь и сейчас.

Смысл первый. Не надо впадать в уныние, когда кажется, что Бог тебе не отвечает. Настоящая встреча с Богом требует времени и готовности ждать.

Смысл второй. Не получится встретить Бога, если двери твоей души закрыты или завалены всяким хламом. Бог никогда не избегает встречи, а возможной ее делают твои открытость и чистота.

Смысл третий. Перед встречей с Богом нужно встретиться лицом к лицу с самим собой. И задать себе довольно неприятные вопросы.

Смысл четвертый. Есть важнейший показатель того, состоялась ли наша встреча с Богом, — это наше отношение к людям.

Смысл пятый. Обыденная жизнь часто сводит встречи к непритязательным посиделкам и досужим разговорам, а Сретение напоминает: настоящая встреча — это всегда духовный акт, который оставляет след в нашей душе.

Тропарь, глас 1

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго нам воскресе́ние.

Перевод: Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец праведный, принявший в объятия Освободителя душ наших, дарующего нам воскресение.

Кондак, глас 1

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м/ и ру́це Симео́не благослови́вый,/ я́коже подоба́ше, предвари́в,/ и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же,/ но умири́ во бране́х жительство// и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, еди́не Человеколю́бче.

Перевод: Утробу Девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, Единый Человеколюбец.

Предпразднство Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

В переводе с церковнославянского языка «сретение» означает «встреча». Это двунадесятый непереходящий праздник, который всегда отмечают 15 февраля — на сороковой день после Рождества Христова.

Сретение Господне — это не просто воспоминание о событии из прошлого. Это напоминание о том, что каждый день мы можем переживать свою жизненно важную встречу — с Богом, с собой и с ближними.

Сретение Господне — это шанс хотя бы немного замедлиться и встретить Того, Кто на самом деле всегда находится рядом.

https://zlatousthram.ru/calendar

В переводе с церковнославянского языка «сретение» означает «встреча». Это двунадесятый непереходящий праздник, который всегда отмечают 15 февраля — на сороковой день после Рождества Христова.

Сретение Господне — это не просто воспоминание о событии из прошлого. Это напоминание о том, что каждый день мы можем переживать свою жизненно важную встречу — с Богом, с собой и с ближними.

Сретение Господне — это шанс хотя бы немного замедлиться и встретить Того, Кто на самом деле всегда находится рядом.

https://zlatousthram.ru/calendar

14 февраля

Вселенская родительская (мясопустная) суббота

«Мясопустная» означает, что в воскресенье, накануне которого отмечается родительская суббота, мы в последний раз едим мясо. Далее следует уже Масленица, сырная седмица, в течение которой мясо уже не употребляется.

«Родительская» означает, что в этот день мы поминаем наших усопших предков. Конечно, молимся мы и о почивших крестных родителях, и о друзьях, соседях, учителях, коллегах и так далее. Но само название этого дня уже закрепилось в традиции. Можно воспринимать его не как «о моих почивших предках», но «о тех, кто жил раньше и умер раньше, чем мы».

«Вселенской» мы называем субботу, потому что поминаем в этот день вообще всех усопших христиан. Ведь есть люди, о которых некому помолиться: те, кто умер, не оставив потомков, те, кто жил в отдалении и уже давным-давно скончался, те, у кого были потомки, но чей род прервался или чьи потомки сейчас о них не молятся. В Церкви важен каждый человек, и поэтому есть дни, в которые ныне живущие христиане молятся обо всех православных, кто уже завершил свой земной путь.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота

«Мясопустная» означает, что в воскресенье, накануне которого отмечается родительская суббота, мы в последний раз едим мясо. Далее следует уже Масленица, сырная седмица, в течение которой мясо уже не употребляется.

«Родительская» означает, что в этот день мы поминаем наших усопших предков. Конечно, молимся мы и о почивших крестных родителях, и о друзьях, соседях, учителях, коллегах и так далее. Но само название этого дня уже закрепилось в традиции. Можно воспринимать его не как «о моих почивших предках», но «о тех, кто жил раньше и умер раньше, чем мы».

«Вселенской» мы называем субботу, потому что поминаем в этот день вообще всех усопших христиан. Ведь есть люди, о которых некому помолиться: те, кто умер, не оставив потомков, те, кто жил в отдалении и уже давным-давно скончался, те, у кого были потомки, но чей род прервался или чьи потомки сейчас о них не молятся. В Церкви важен каждый человек, и поэтому есть дни, в которые ныне живущие христиане молятся обо всех православных, кто уже завершил свой земной путь.

13 февраля

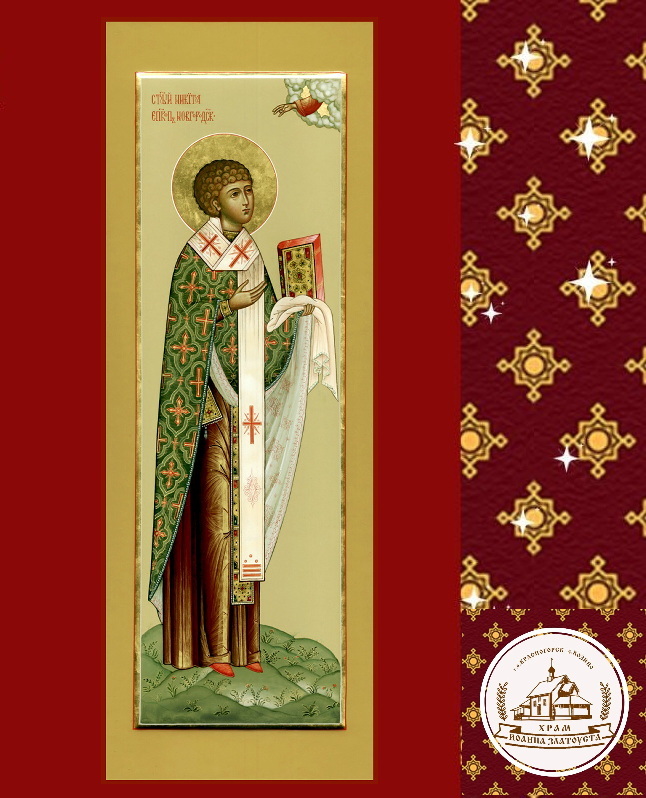

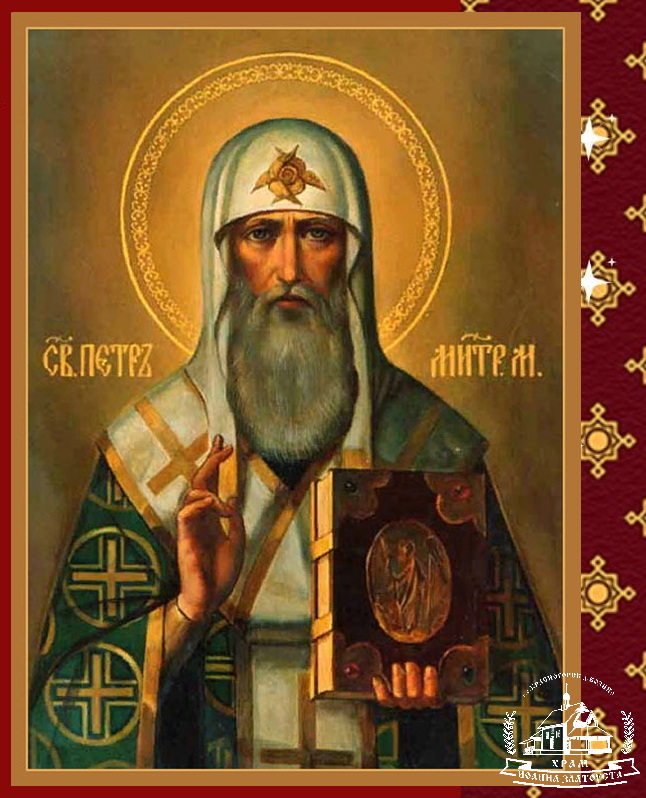

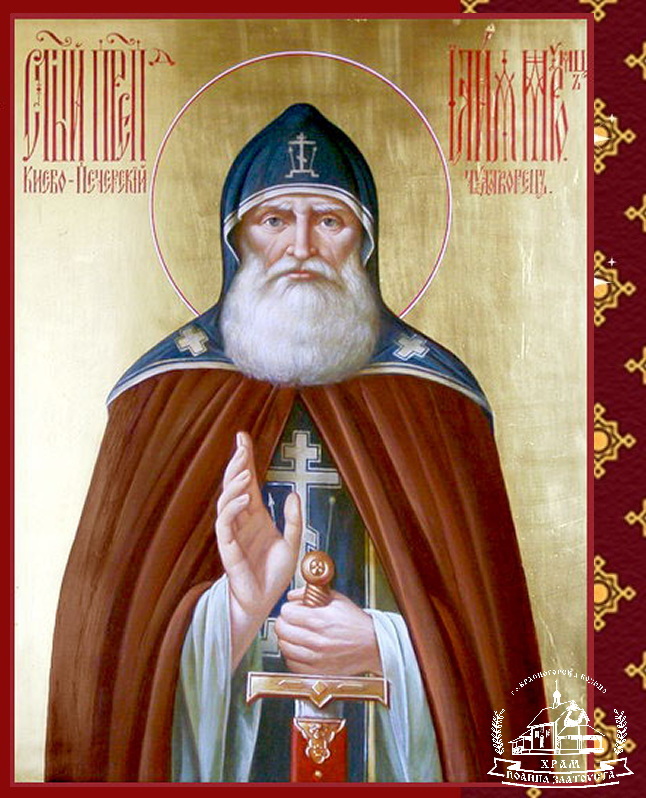

Святитель Никита Печерский, епископ Новгородский, затворник

Святитель Никита, епископ Новгородский, в молодые годы поступил в Киево-Печерский монастырь и вскоре пожелал уйти в затвор. Игумен предупреждал его о преждевременности такого подвига для молодого инока, но он, понадеявшись на свои силы, не послушался. В затворе святой Никита впал в искушение. Диавол явился ему в виде Ангела, и неопытный подвижник поклонился ему. Бес дал ему совет, как уже достигшему совершенства: "Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду молиться вместо тебя", – и стал около затворника, делая вид, что молится за него. Прельщенный инок Никита превзошел всех в знании книг Ветхого Завета, а о Евангелии ни говорить, ни слушать не хотел. Киево-Печерские старцы пришли к прельщенному и, помолившись, отогнали от него беса.

После этого преподобный Никита, оставив по благословению старцев затвор, жил в строгом посте и молитве, более всего упражняясь в послушании и смирении. Милосердный Господь по молитвам святых старцев возвел его из глубины падения на высокую степень духовного совершенства. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгород и за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений. Однажды во время засухи он молитвой низвел дождь с неба, в другой раз по его молитве прекратился в городе пожар. 13 лет управлял святитель Никита новгородской паствой и мирно скончался в 1108 году. В 1558 году, при царе Иоанне Васильевиче, состоялось прославление святителя. Мощи его покоятся ныне в Софийском соборе Великого Новгорода.

Святитель Никита Печерский, епископ Новгородский, затворник

Святитель Никита, епископ Новгородский, в молодые годы поступил в Киево-Печерский монастырь и вскоре пожелал уйти в затвор. Игумен предупреждал его о преждевременности такого подвига для молодого инока, но он, понадеявшись на свои силы, не послушался. В затворе святой Никита впал в искушение. Диавол явился ему в виде Ангела, и неопытный подвижник поклонился ему. Бес дал ему совет, как уже достигшему совершенства: "Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду молиться вместо тебя", – и стал около затворника, делая вид, что молится за него. Прельщенный инок Никита превзошел всех в знании книг Ветхого Завета, а о Евангелии ни говорить, ни слушать не хотел. Киево-Печерские старцы пришли к прельщенному и, помолившись, отогнали от него беса.

После этого преподобный Никита, оставив по благословению старцев затвор, жил в строгом посте и молитве, более всего упражняясь в послушании и смирении. Милосердный Господь по молитвам святых старцев возвел его из глубины падения на высокую степень духовного совершенства. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгород и за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений. Однажды во время засухи он молитвой низвел дождь с неба, в другой раз по его молитве прекратился в городе пожар. 13 лет управлял святитель Никита новгородской паствой и мирно скончался в 1108 году. В 1558 году, при царе Иоанне Васильевиче, состоялось прославление святителя. Мощи его покоятся ныне в Софийском соборе Великого Новгорода.

12 февраля

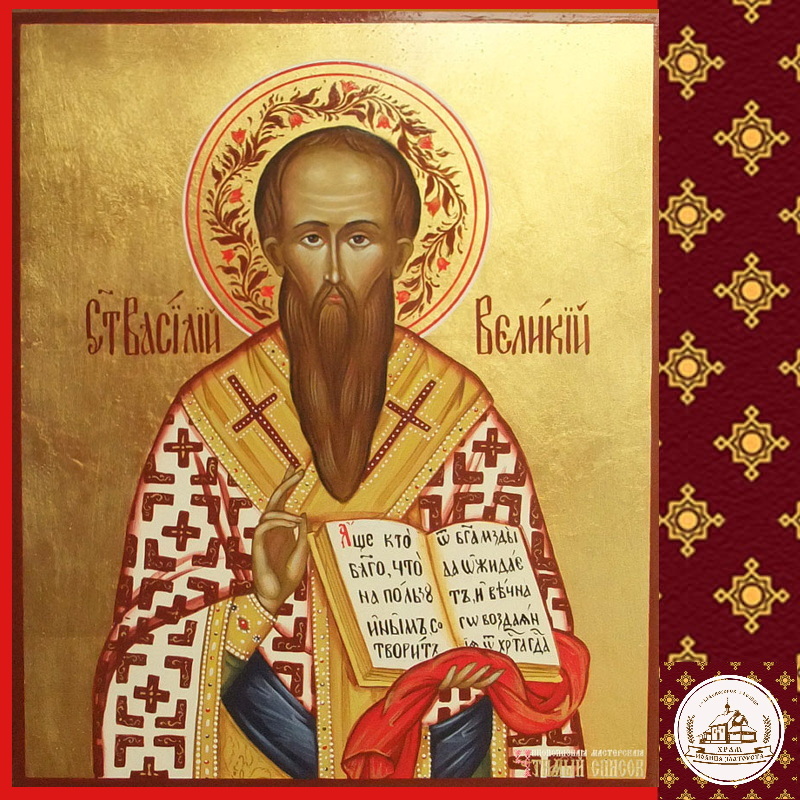

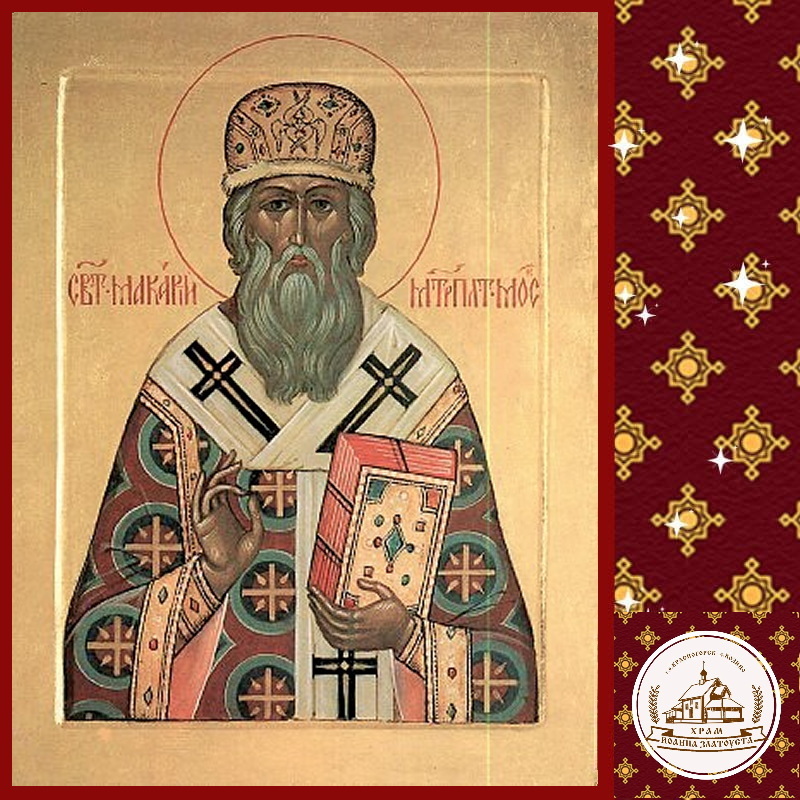

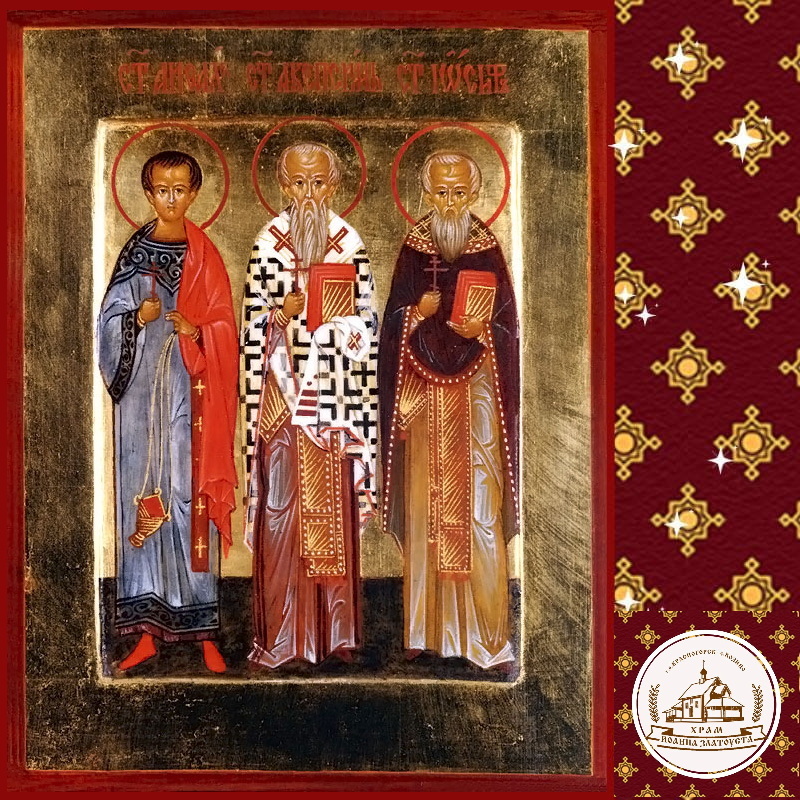

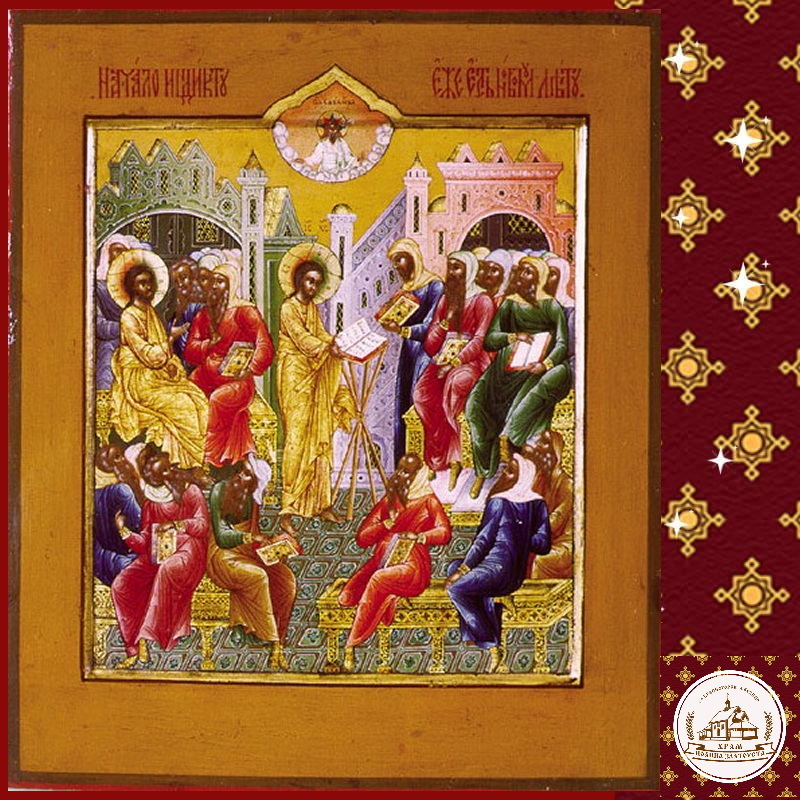

Собор вселенских учителей и святителей Васи́лия Великого, Григо́рия Богослова и Иоа́нна Златоустого

На протяжении января мы празднуем память многих славных иерархов, исповедников и подвижников и завершаем его соборным праздником в честь трех великих святителей. Таким образом Церковь вспоминает всех святых, которые проповедовали православную веру своей жизнью или в своих сочинениях. Этим праздником мы отдаем дань почтения всей совокупности знаний, просвещенности, ума и сердца верующих, которые они получают через слово.

В итоге праздник трех святителей оказывается воспоминанием всех отцов Церкви и всех примеров евангельского совершенства, которые Святой Дух порождает во все времена и во всех местах, чтобы появлялись новые пророки и новые апостолы, проводники наших душ на Небеса, утешители народа и пламенные столпы молитвы, на которых и покоится Церковь, укрепляясь в истине.

Кондак, глас 2

Свяще́нныя и Боговеща́нныя пропове́дники,/ верх учи́телей, Го́споди, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х твои́х и упокое́ние:/ труды́ бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия,// Еди́не прославля́яй святы́я Твоя́.

Перевод: Священных и Богогласных проповедников, высших из учителей, Господи, Ты принял в наслаждение благ Твоих и покой; ибо труды и подвиг их признал Ты высшими всякой жертвы, Один, Прославляющий святых Твоих.

Собор вселенских учителей и святителей Васи́лия Великого, Григо́рия Богослова и Иоа́нна Златоустого

На протяжении января мы празднуем память многих славных иерархов, исповедников и подвижников и завершаем его соборным праздником в честь трех великих святителей. Таким образом Церковь вспоминает всех святых, которые проповедовали православную веру своей жизнью или в своих сочинениях. Этим праздником мы отдаем дань почтения всей совокупности знаний, просвещенности, ума и сердца верующих, которые они получают через слово.

В итоге праздник трех святителей оказывается воспоминанием всех отцов Церкви и всех примеров евангельского совершенства, которые Святой Дух порождает во все времена и во всех местах, чтобы появлялись новые пророки и новые апостолы, проводники наших душ на Небеса, утешители народа и пламенные столпы молитвы, на которых и покоится Церковь, укрепляясь в истине.

Кондак, глас 2

Свяще́нныя и Боговеща́нныя пропове́дники,/ верх учи́телей, Го́споди, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х твои́х и упокое́ние:/ труды́ бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия,// Еди́не прославля́яй святы́я Твоя́.

Перевод: Священных и Богогласных проповедников, высших из учителей, Господи, Ты принял в наслаждение благ Твоих и покой; ибо труды и подвиг их признал Ты высшими всякой жертвы, Один, Прославляющий святых Твоих.

11 февраля

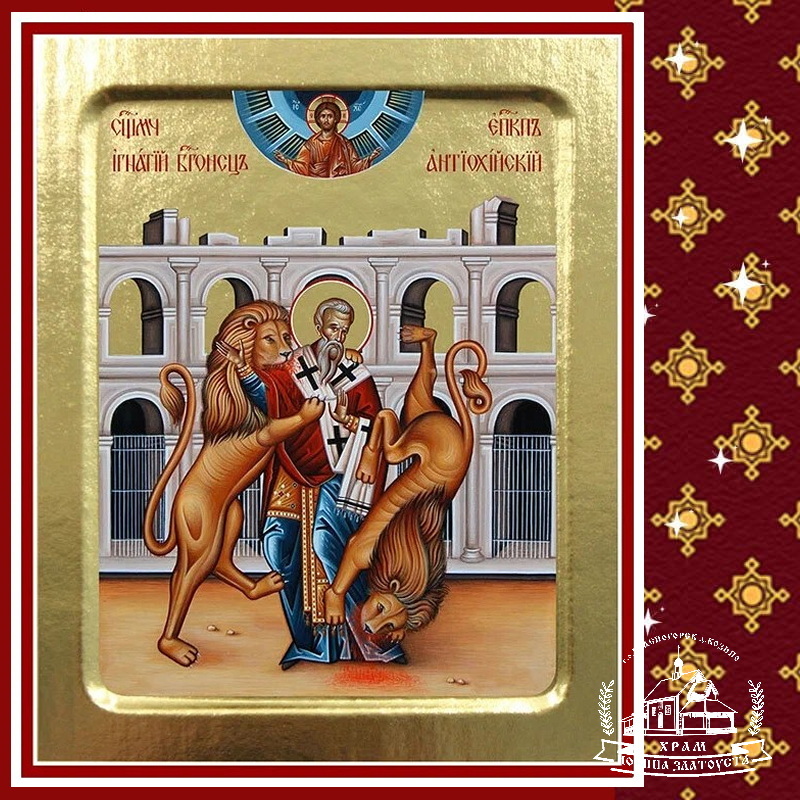

Перенесение мощей сщмч. Игна́тия Богоносца, епископа Антиохийского(107)

В 107 году во время похода против армян император Траян проходил через Антиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий исповедует Христа, учит презирать богатство, хранить девство и не приносить жертву римским богам. Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь о Христе. Старец отказался. Тогда его в оковах послали в Рим, где на потеху народа он был отдан на растерзание зверям в Колизее. По пути в Рим он написал семь посланий, которые сохранились до наших дней. В своих посланиях святой Игнатий просит христиан не пытаться спасти его от смерти:

«Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищею зверей, чтобы посредством их достигнуть Бога. Я – пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христовым».

Услышав о мужестве святителя, Траян прекратил гонения на христиан. Мощи его были перенесены в Антиохию, а впоследствии возвращены в Рим и положены в церкви во имя священномученика Климента, папы Римского.

Тропарь, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Игна́тие,// моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: И нравам апостольским сопричастником, и престола их наследником став, делами ты, Богодухновенный, восхождения к созерцанию достиг; потому слово истины право возвещая, ты за веру пострадал до крови, священномученик Игнатий, ходатайствуй пред Христом Богом о спасении душ наших.

Перенесение мощей сщмч. Игна́тия Богоносца, епископа Антиохийского(107)

В 107 году во время похода против армян император Траян проходил через Антиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий исповедует Христа, учит презирать богатство, хранить девство и не приносить жертву римским богам. Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь о Христе. Старец отказался. Тогда его в оковах послали в Рим, где на потеху народа он был отдан на растерзание зверям в Колизее. По пути в Рим он написал семь посланий, которые сохранились до наших дней. В своих посланиях святой Игнатий просит христиан не пытаться спасти его от смерти:

«Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищею зверей, чтобы посредством их достигнуть Бога. Я – пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христовым».

Услышав о мужестве святителя, Траян прекратил гонения на христиан. Мощи его были перенесены в Антиохию, а впоследствии возвращены в Рим и положены в церкви во имя священномученика Климента, папы Римского.

Тропарь, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Игна́тие,// моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: И нравам апостольским сопричастником, и престола их наследником став, делами ты, Богодухновенный, восхождения к созерцанию достиг; потому слово истины право возвещая, ты за веру пострадал до крови, священномученик Игнатий, ходатайствуй пред Христом Богом о спасении душ наших.

10 февраля

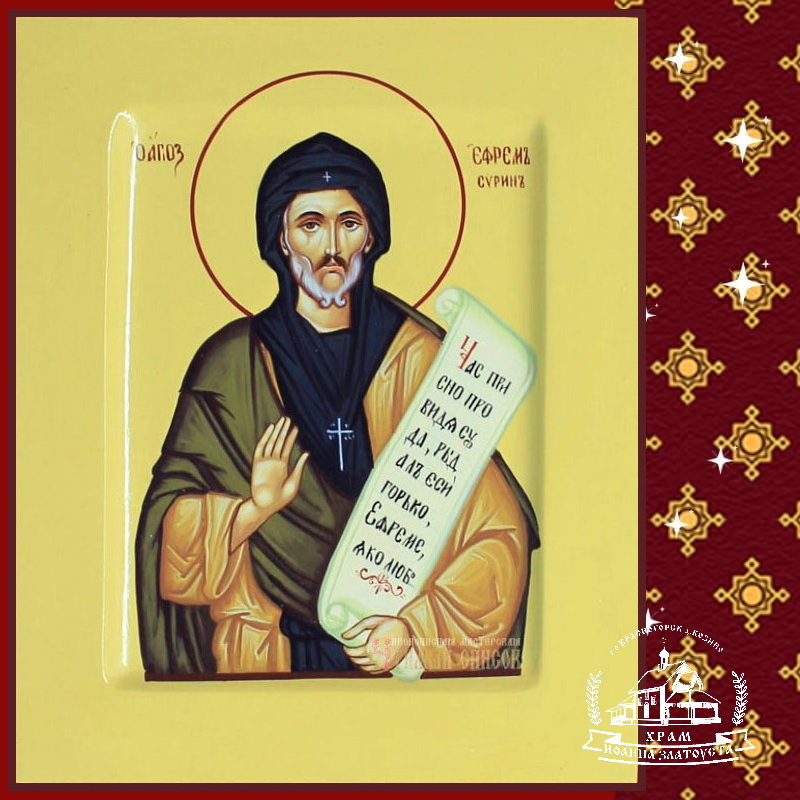

Преподобный Ефре́м Сирин, Едесский, иеродиакон

О терпении

«Беден и окаянен, кто не приобрел терпения, потому что в ком нет терпения, тот колеблется ветром, не переносит обиды, малодушествует в скорбях, в подчинении – ропотник, в послушании – прекослов, в молитвах ленив, в ответах медлителен, в словопрениях упорен».

Тропарь, глас 8

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Ефре́ме о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Слез твоих потоками ты возделал бесплодную пустыню и стенаниями из глубины плод трудов своих умножил во сто крат, и сделался светилом вселенной, сияя чудесами, Ефрем, отче наш, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Преподобный Ефре́м Сирин, Едесский, иеродиакон

О терпении

«Беден и окаянен, кто не приобрел терпения, потому что в ком нет терпения, тот колеблется ветром, не переносит обиды, малодушествует в скорбях, в подчинении – ропотник, в послушании – прекослов, в молитвах ленив, в ответах медлителен, в словопрениях упорен».

Тропарь, глас 8

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Ефре́ме о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Слез твоих потоками ты возделал бесплодную пустыню и стенаниями из глубины плод трудов своих умножил во сто крат, и сделался светилом вселенной, сияя чудесами, Ефрем, отче наш, моли Христа Бога о спасении душ наших.

09 февраля

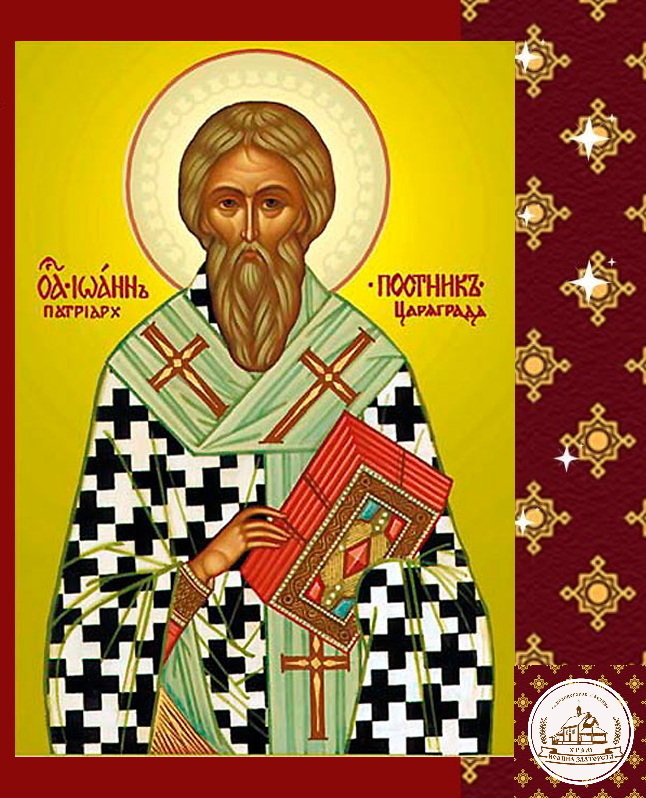

Перенесение мощей свт. Иоа́нна Златоуста (438)

Дорогие братья и сестры! С Праздником престольным!

Тропарь, глас 8

Уст твои́х я́коже све́тлость огня́ возсия́вши благода́ть,/ вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́,/ высоту́ нам смиренному́дрия показа́./ Но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте,// моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать вселенную просветила; нестяжания сокровище для мира ты собрал, высоту смиренномудрия нам показал. Но, словами твоими нас наставляя, отче Иоанн Златоустый, моли Слово, Христа Бога, о спасении душ наших.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский – один из трех вселенских святителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Святой Иоанн был блестящим проповедником и за редкий дар боговдохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст».

Перенесение мощей свт. Иоа́нна Златоуста (438)

Дорогие братья и сестры! С Праздником престольным!

Тропарь, глас 8

Уст твои́х я́коже све́тлость огня́ возсия́вши благода́ть,/ вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́,/ высоту́ нам смиренному́дрия показа́./ Но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте,// моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать вселенную просветила; нестяжания сокровище для мира ты собрал, высоту смиренномудрия нам показал. Но, словами твоими нас наставляя, отче Иоанн Златоустый, моли Слово, Христа Бога, о спасении душ наших.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский – один из трех вселенских святителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Святой Иоанн был блестящим проповедником и за редкий дар боговдохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст».

08 февраля

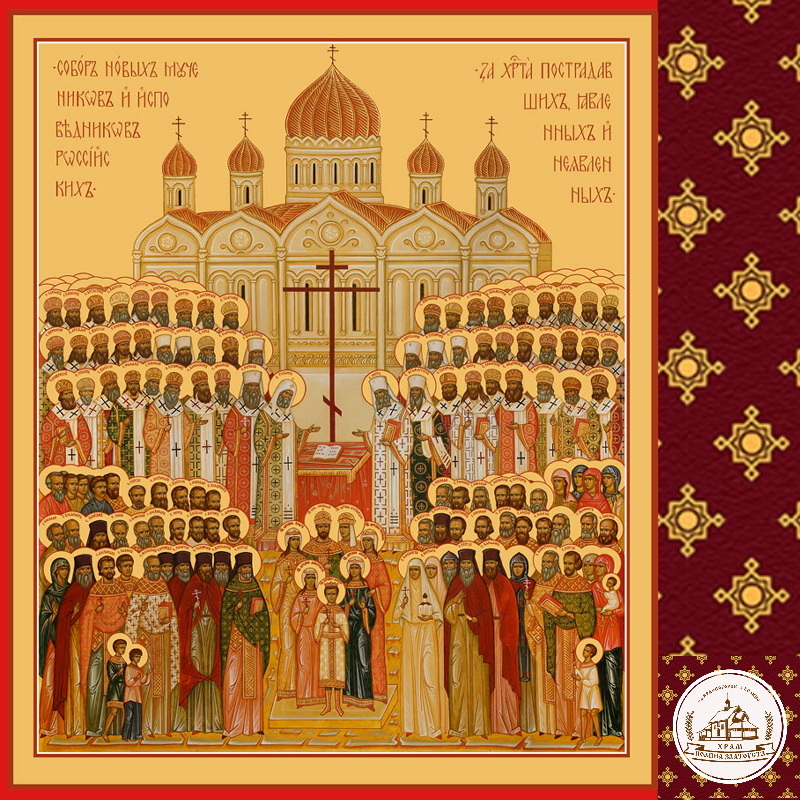

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение это совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов.

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных заступников прославила Церковь.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение это совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов.

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных заступников прославила Церковь.

Тропарь, глас 4

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ я́ко ма́ти ча́да, прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы, благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя мужи́ и же́ны и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, Долготерпели́ве Го́споди,// страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́ до сконча́ния ве́ка.

Перевод: Сегодня радостно торжествует Церковь Русская, как матерь прославляя своих чад — новомучеников и исповедников: святителей и иереев, царственных страстотерпцев, благоверных князей и княгинь, преподобных мужей и жен и всех православных христиан, во дни гонений безбожных жизнь свою за веру во Христа отдавших и кровью истину сохранивших. Их защитой, долготерпеливый Господи, страну нашу в Православии сохрани до скончания времен.

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ я́ко ма́ти ча́да, прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы, благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя мужи́ и же́ны и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, Долготерпели́ве Го́споди,// страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́ до сконча́ния ве́ка.

Перевод: Сегодня радостно торжествует Церковь Русская, как матерь прославляя своих чад — новомучеников и исповедников: святителей и иереев, царственных страстотерпцев, благоверных князей и княгинь, преподобных мужей и жен и всех православных христиан, во дни гонений безбожных жизнь свою за веру во Христа отдавших и кровью истину сохранивших. Их защитой, долготерпеливый Господи, страну нашу в Православии сохрани до скончания времен.

Неделя о блудном сыне

«…и когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его», а его старший праведный брат, остававшийся с отцом, «осердился и не хотел войти» (Лк.15:14-32).

Бог не удерживает нас, когда мы отходим от Него. Но Он всегда готов принять нас обратно. А приняв, никогда не укоряет за прошлые ошибки. Главное — сокрушение, искреннее раскаяние и твердое желание оставить грех и жить по-другому. Остальное Господь сделает Сам. Важно только вернуться и припасть к Его ногам, как это сделал блудный сын…

«…и когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его», а его старший праведный брат, остававшийся с отцом, «осердился и не хотел войти» (Лк.15:14-32).

Бог не удерживает нас, когда мы отходим от Него. Но Он всегда готов принять нас обратно. А приняв, никогда не укоряет за прошлые ошибки. Главное — сокрушение, искреннее раскаяние и твердое желание оставить грех и жить по-другому. Остальное Господь сделает Сам. Важно только вернуться и припасть к Его ногам, как это сделал блудный сын…

07 февраля

Святитель Григо́рий Богослов, Назианзин, Младший, архиепископ Константинопольский

За свои замечательные богословские творения св. Григорий получил от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя, а за способность проникать мыслью до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с прозрачной ясностью и строгой точностью Церковь в одной из молитв называет его умом самым высоким. Проповеди его насыщены такой поэзией, что многие фразы из них были использованы (св. Иоанном Дамаскиным и другими) для праздничных песнопений. Нетленные частицы мощей св. Григория до сих пор источают дивное благоухание.

Тропарь, глас 1

Па́стырская свире́ль богосло́вия твоего́/ ри́торов победи́ трубы́,/ я́коже бо глубины́ ду́ха изыска́вшу,/ и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́./ Но моли́ Христа́ Бо́га, о́тче Григо́рие,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Пастырская свирель богословия твоего победила трубы риторов, ибо, как взыскавшему глубин Духа, и красота слова была дарована тебе. Но ходатайствуй пред Христом Богом, отче Григорий, о спасении душ наших.

Святитель Григо́рий Богослов, Назианзин, Младший, архиепископ Константинопольский

За свои замечательные богословские творения св. Григорий получил от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя, а за способность проникать мыслью до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с прозрачной ясностью и строгой точностью Церковь в одной из молитв называет его умом самым высоким. Проповеди его насыщены такой поэзией, что многие фразы из них были использованы (св. Иоанном Дамаскиным и другими) для праздничных песнопений. Нетленные частицы мощей св. Григория до сих пор источают дивное благоухание.

Тропарь, глас 1

Па́стырская свире́ль богосло́вия твоего́/ ри́торов победи́ трубы́,/ я́коже бо глубины́ ду́ха изыска́вшу,/ и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́./ Но моли́ Христа́ Бо́га, о́тче Григо́рие,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Пастырская свирель богословия твоего победила трубы риторов, ибо, как взыскавшему глубин Духа, и красота слова была дарована тебе. Но ходатайствуй пред Христом Богом, отче Григорий, о спасении душ наших.

07 февраля

Священномученик Влади́мир (Богоявленский),

Киевский, митрополит

Сщмч. Владимир (Богоявленский, 1848–1918) родился в семье священника, окончил Киевскую Духовную Академию и стал преподавателем, а затем священником. После смерти жены и ребенка принял монашество. В 1888 году стал епископом, позже возглавлял Самарскую, Грузинскую, Московскую и Петербургскую епархии, активно занимался просвещением и строительством храмов. Из-за осуждения Распутина был переведен в Киев. В 1918 году захвачен большевиками и расстрелян. Его мощи покоятся в Киево-Печерской Лавре.

Тропарь, глас 2

Ве́ры Правосла́вныя непоро́чный блюсти́телю/ и за́поведей Христо́вых усе́рдный исполни́телю,/ священному́чениче Влади́мире,/ Христа́ всем се́рдцем возлюби́в,/ па́ству твою́ до́бре упа́сл еси́,/ незло́биво му́ченическую смерть прия́л еси́./ Сего́ ра́ди в ве́чной сла́ве пребыва́я,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Веры Православной непорочный блюститель и заповедей Христовых ревностный исполнитель, священномученик Владимир, Христа всем сердцем возлюбив, паству твою хорошо упас, кротко принял мученическую смерть. Потому в вечной славе пребывая, моли о спасении наших душ.

Священномученик Влади́мир (Богоявленский),

Киевский, митрополит

Сщмч. Владимир (Богоявленский, 1848–1918) родился в семье священника, окончил Киевскую Духовную Академию и стал преподавателем, а затем священником. После смерти жены и ребенка принял монашество. В 1888 году стал епископом, позже возглавлял Самарскую, Грузинскую, Московскую и Петербургскую епархии, активно занимался просвещением и строительством храмов. Из-за осуждения Распутина был переведен в Киев. В 1918 году захвачен большевиками и расстрелян. Его мощи покоятся в Киево-Печерской Лавре.

Тропарь, глас 2

Ве́ры Правосла́вныя непоро́чный блюсти́телю/ и за́поведей Христо́вых усе́рдный исполни́телю,/ священному́чениче Влади́мире,/ Христа́ всем се́рдцем возлюби́в,/ па́ству твою́ до́бре упа́сл еси́,/ незло́биво му́ченическую смерть прия́л еси́./ Сего́ ра́ди в ве́чной сла́ве пребыва́я,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Веры Православной непорочный блюститель и заповедей Христовых ревностный исполнитель, священномученик Владимир, Христа всем сердцем возлюбив, паству твою хорошо упас, кротко принял мученическую смерть. Потому в вечной славе пребывая, моли о спасении наших душ.

06 февраля

Блаженная Ксения Петербургская,

Христа ради юродивая

Блж. Ксения Петербургская (ок. 1720–1803), молодая вдова, избрала подвиг юродства Христа ради, чтобы вымолить душу внезапно умершего мужа. Раздав имущество, ходила в его одежде, утверждая, что "умерла Ксения". Жила в нищете, молясь ночами в поле, отвергая милостыню (кроме копеек - "царя на коне"). Прославилась прозорливостью, чудесами (предсказания, исцеления) и тайной помощью в строительстве Смоленской церкви (носила кирпичи ночью). 45 лет несла подвиг. Погребена на Смоленском кладбище, где её часовня – место почитания и исцелений. Канонизирована в 1988 г.

Тропарь, глас 7

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Перевод: Нищету Христову возлюбив, сейчас ты наслаждаешься Бессмертной Трапезой, обличив безумие мира своим мнимым безумием, крестным смирением ты приняла силу Божию. Потому дар чудодейственной помощи заслужившая, Ксения блаженная, моли Христа Бога об избавлении нашем от всякого зла через покаяние.

Блаженная Ксения Петербургская,

Христа ради юродивая

Блж. Ксения Петербургская (ок. 1720–1803), молодая вдова, избрала подвиг юродства Христа ради, чтобы вымолить душу внезапно умершего мужа. Раздав имущество, ходила в его одежде, утверждая, что "умерла Ксения". Жила в нищете, молясь ночами в поле, отвергая милостыню (кроме копеек - "царя на коне"). Прославилась прозорливостью, чудесами (предсказания, исцеления) и тайной помощью в строительстве Смоленской церкви (носила кирпичи ночью). 45 лет несла подвиг. Погребена на Смоленском кладбище, где её часовня – место почитания и исцелений. Канонизирована в 1988 г.

Тропарь, глас 7

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Перевод: Нищету Христову возлюбив, сейчас ты наслаждаешься Бессмертной Трапезой, обличив безумие мира своим мнимым безумием, крестным смирением ты приняла силу Божию. Потому дар чудодейственной помощи заслужившая, Ксения блаженная, моли Христа Бога об избавлении нашем от всякого зла через покаяние.

05 февраля

Собор святых Костромской митрополии

Соборный праздник святых Костромской земли был установлен в 1981 году, по инициативе архиепископа Костромского и Галичского Кассиана (Ярославского) и по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена. Празднование было определено на 23 января – день памяти преподобного Геннадия Костромского.

Поименный список Собора утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 16 мая 2023 года (журнал № 31).

Тропарь, глас 4

Днесь град Кострома́ вельми́ ва́ми хва́лится:/ в преде́лех бо земли́ Костромски́я,/ я́ко зве́зды светоза́рныя, возсия́вше,/ чудесы́ свои́ми вся озари́ли есте́/ и ны́не мо́литеся ко Го́споду, отцы́ преблаже́ннии, Генна́дие, Паи́сие, Авраа́мие,/ Иа́кове, Мака́рие и Пахо́мие, со ине́ми мно́гими на́шего кра́я Небе́сными покрови́телями/ за град Кострому́ и всяк град, и страну́, и лю́ди,/ ве́рою и любо́вию вас почита́ющия,// и о спасе́нии душ на́ших.

Перевод: Сегодня город Кострома особо вами гордится, ибо в пределах земли Костромской, как звезды яркие воссияв, чудесами своими все озарили вы, и сейчас молитесь ко Господу, отцы преблаженные, Геннадий, Паисий, Авраамий, Иаков, Макарий и Пахомий, с другими многими нашего края Небесными покровителями, о городе Костроме и всяком городе, и стране, и людях, с верой и любовью вас почитающих, и о спасении душ наших.

Собор святых Костромской митрополии

Соборный праздник святых Костромской земли был установлен в 1981 году, по инициативе архиепископа Костромского и Галичского Кассиана (Ярославского) и по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена. Празднование было определено на 23 января – день памяти преподобного Геннадия Костромского.

Поименный список Собора утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 16 мая 2023 года (журнал № 31).

Тропарь, глас 4

Днесь град Кострома́ вельми́ ва́ми хва́лится:/ в преде́лех бо земли́ Костромски́я,/ я́ко зве́зды светоза́рныя, возсия́вше,/ чудесы́ свои́ми вся озари́ли есте́/ и ны́не мо́литеся ко Го́споду, отцы́ преблаже́ннии, Генна́дие, Паи́сие, Авраа́мие,/ Иа́кове, Мака́рие и Пахо́мие, со ине́ми мно́гими на́шего кра́я Небе́сными покрови́телями/ за град Кострому́ и всяк град, и страну́, и лю́ди,/ ве́рою и любо́вию вас почита́ющия,// и о спасе́нии душ на́ших.

Перевод: Сегодня город Кострома особо вами гордится, ибо в пределах земли Костромской, как звезды яркие воссияв, чудесами своими все озарили вы, и сейчас молитесь ко Господу, отцы преблаженные, Геннадий, Паисий, Авраамий, Иаков, Макарий и Пахомий, с другими многими нашего края Небесными покровителями, о городе Костроме и всяком городе, и стране, и людях, с верой и любовью вас почитающих, и о спасении душ наших.

04 февраля

Апостол от 70-ти Тимофе́й Ефесский, епископ

Святой апостол Тимофей происходил из ликаонского города Листры в Малой Азии. Он был обращен ко Христу в 52 году святым апостолом Павлом († ок. 67; память 29 июня). Семена веры, посеянные апостолом Павлом в душе святого Тимофея, принесли обильный плод. Он стал ревностным учеником апостола, а впоследствии его неотлучным спутником и сотрудником в проповеди Евангелия.

Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Ефесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу, сопровождая нечестивыми обрядами и песнями. Святой епископ Тимофей, ревнуя о Славе Божией, старался останавливать и вразумлять ослепленных идолопоклонством людей, проповедуя им истинную веру во Христа. Язычники в озлоблении бросились на святого апостола, били его, влачили по земле и, наконец, побили камнями. Мученическую смерть за Христа святой апостол Тимофей воспринял в 80-м году. В IV веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме Святых Апостолов.

Тропарь, глас 4

Бла́гости научи́вся и трезвя́ся во всех,/ благо́ю со́вестию священноле́пно обо́лкся,/ поче́рпл еси́ от сосу́да избра́ннаго неизрече́нная,/ и ве́ру соблю́д, ра́вное тече́ние соверши́л еси́,/ апо́столе Тимофе́е./ Моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Добродетели обученный и умеренный во всем, доброй совестью достойно священства облеченный, ты от Павла почерпнул – сосуда избранного (Деян.9:15) – неизреченное и, веру сохранив, окончил равный с ним путь (2Тим.4:7), апостол Тимофей. Моли Христа Бога о спасении душ наших.

Апостол от 70-ти Тимофе́й Ефесский, епископ

Святой апостол Тимофей происходил из ликаонского города Листры в Малой Азии. Он был обращен ко Христу в 52 году святым апостолом Павлом († ок. 67; память 29 июня). Семена веры, посеянные апостолом Павлом в душе святого Тимофея, принесли обильный плод. Он стал ревностным учеником апостола, а впоследствии его неотлучным спутником и сотрудником в проповеди Евангелия.

Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Ефесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу, сопровождая нечестивыми обрядами и песнями. Святой епископ Тимофей, ревнуя о Славе Божией, старался останавливать и вразумлять ослепленных идолопоклонством людей, проповедуя им истинную веру во Христа. Язычники в озлоблении бросились на святого апостола, били его, влачили по земле и, наконец, побили камнями. Мученическую смерть за Христа святой апостол Тимофей воспринял в 80-м году. В IV веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме Святых Апостолов.

Тропарь, глас 4

Бла́гости научи́вся и трезвя́ся во всех,/ благо́ю со́вестию священноле́пно обо́лкся,/ поче́рпл еси́ от сосу́да избра́ннаго неизрече́нная,/ и ве́ру соблю́д, ра́вное тече́ние соверши́л еси́,/ апо́столе Тимофе́е./ Моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Добродетели обученный и умеренный во всем, доброй совестью достойно священства облеченный, ты от Павла почерпнул – сосуда избранного (Деян.9:15) – неизреченное и, веру сохранив, окончил равный с ним путь (2Тим.4:7), апостол Тимофей. Моли Христа Бога о спасении душ наших.

03 февраля

Преподобный Максим Исповедник

Прп. Максим Исповедник (ок. 580-662) ‒ выдающийся богослов и защитник Православия. Родившись в Константинополе, он оставил высокий пост при императорском дворе, принял монашество и стал игуменом. Активно боролся с монофелитской ересью, участвовал в осудившем её Латеранском соборе 649 года. За верность Православию был подвергнут пыткам (отрезание языка и руки) и сослан, где скончался. Оставил богатое богословское наследие, включая труды по экзегетике, догматике и аскетике.

Тропарь, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ мона́шествующих богодухнове́нное удобре́ние,/ Макси́ме прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная.// Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Православия наставник, благочестия учитель и чистоты, светильник вселенной, архиереев Богодухновенное украшение, Максим премудрый, учениями твоими ты всех просветил, лира духовная; моли Христа Бога о спасении душ наших.

Преподобный Максим Исповедник

Прп. Максим Исповедник (ок. 580-662) ‒ выдающийся богослов и защитник Православия. Родившись в Константинополе, он оставил высокий пост при императорском дворе, принял монашество и стал игуменом. Активно боролся с монофелитской ересью, участвовал в осудившем её Латеранском соборе 649 года. За верность Православию был подвергнут пыткам (отрезание языка и руки) и сослан, где скончался. Оставил богатое богословское наследие, включая труды по экзегетике, догматике и аскетике.

Тропарь, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ мона́шествующих богодухнове́нное удобре́ние,/ Макси́ме прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная.// Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Православия наставник, благочестия учитель и чистоты, светильник вселенной, архиереев Богодухновенное украшение, Максим премудрый, учениями твоими ты всех просветил, лира духовная; моли Христа Бога о спасении душ наших.

02 февраля

Преподобный Евфи́мий Великий, иеромонах

"Если любите меня, соблюдайте мои заповеди, приобретайте любовь, которая есть союз совершенства. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Сам Господь ради любви к нам смирился и стал человеком, как и мы. Мы должны поэтому непрестанно воссылать Ему хвалы, особенно мы, отрекшиеся от мятежного мира. Церковных служб никогда не оставляйте, предания и уставы монастырские тщательно сохраняйте. Если кто из братии борется с нечистыми помыслами, – непрестанно наставляйте, поучайте, чтобы дьявол не увлек брата в падение.

Присоединяю также и другую заповедь: пусть ворота обители никогда не будут заперты для странников и всё, что имеете, предлагайте нуждающимся, бедствующим же в напастях по силе помогайте". (прп. Евфимий Великий из наставления к братии)

Преподобный Евфимий Великий происходил из города Мелитины в Армении, близ реки Евфрат. Родители его, Павел и Дионисия, знатные люди, были благочестивыми христианами.

Кондак, глас 8

В честне́м рождестве́ твое́м ра́дость тварь обре́те,/ и в Боже́ственней па́мяти твое́й, преподо́бне,/ благоду́шие прия́т мно́гих твои́х чуде́с,/ от ни́хже пода́ждь бога́тно в ду́ши на́ша, и очи́сти грехо́в скве́рны,// я́ко да пое́м: аллилу́ия.

Перевод: В священном рождении твоем радость обрело творение и в Божественной памяти твоей, преподобный, веселья исполнилось ради многих твоих чудес; от них подай обильно душам нашим и очисти нас от скверн греховных, дабы мы пели: «Аллилуйя!»

Преподобный Евфи́мий Великий, иеромонах

"Если любите меня, соблюдайте мои заповеди, приобретайте любовь, которая есть союз совершенства. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Сам Господь ради любви к нам смирился и стал человеком, как и мы. Мы должны поэтому непрестанно воссылать Ему хвалы, особенно мы, отрекшиеся от мятежного мира. Церковных служб никогда не оставляйте, предания и уставы монастырские тщательно сохраняйте. Если кто из братии борется с нечистыми помыслами, – непрестанно наставляйте, поучайте, чтобы дьявол не увлек брата в падение.

Присоединяю также и другую заповедь: пусть ворота обители никогда не будут заперты для странников и всё, что имеете, предлагайте нуждающимся, бедствующим же в напастях по силе помогайте". (прп. Евфимий Великий из наставления к братии)

Преподобный Евфимий Великий происходил из города Мелитины в Армении, близ реки Евфрат. Родители его, Павел и Дионисия, знатные люди, были благочестивыми христианами.

Кондак, глас 8

В честне́м рождестве́ твое́м ра́дость тварь обре́те,/ и в Боже́ственней па́мяти твое́й, преподо́бне,/ благоду́шие прия́т мно́гих твои́х чуде́с,/ от ни́хже пода́ждь бога́тно в ду́ши на́ша, и очи́сти грехо́в скве́рны,// я́ко да пое́м: аллилу́ия.

Перевод: В священном рождении твоем радость обрело творение и в Божественной памяти твоей, преподобный, веселья исполнилось ради многих твоих чудес; от них подай обильно душам нашим и очисти нас от скверн греховных, дабы мы пели: «Аллилуйя!»

01 февраля

Святитель Марк Евгеник, архиепископ Ефесский

Святой Марк Евгеник, архиепископ Ефесский, был знаменитым защитником православия на Флорентийском Соборе. Ничто не могло склонить его к унии. Тайно удалившись из Флоренции, святой Марк ревностно убеждал жителей Константинополя отвергнуть нечестивое соглашение. Скончался в 1457 году.

Кондак, глас 4

Прему́дрыми слове́с твои́х исплете́нии, всеблаже́нне,/ вся́кая уста́ ху́льная загради́л еси́// и ве́рныя Боговеща́нии просвети́л еси́ чести́ Тро́ицу в тождестве́ естества́.

Перевод: Премудростью красноречия твоего, всеблаженный, все уста, хулящие Бога, заградил ты (Тит.1:10-11) и верующих проповедью своей просветил почитать Троицу в единстве Существа.

Святитель Марк Евгеник, архиепископ Ефесский

Святой Марк Евгеник, архиепископ Ефесский, был знаменитым защитником православия на Флорентийском Соборе. Ничто не могло склонить его к унии. Тайно удалившись из Флоренции, святой Марк ревностно убеждал жителей Константинополя отвергнуть нечестивое соглашение. Скончался в 1457 году.

Кондак, глас 4

Прему́дрыми слове́с твои́х исплете́нии, всеблаже́нне,/ вся́кая уста́ ху́льная загради́л еси́// и ве́рныя Боговеща́нии просвети́л еси́ чести́ Тро́ицу в тождестве́ естества́.

Перевод: Премудростью красноречия твоего, всеблаженный, все уста, хулящие Бога, заградил ты (Тит.1:10-11) и верующих проповедью своей просветил почитать Троицу в единстве Существа.

Неделя о мытаре и фарисее

Великий пост, который в 2026 году начинается 23 февраля, предваряется четырьмя подготовительными воскресеньями или, по-церковнославянски, Неделями. Их названия тесно связаны с темами евангельских отрывков, читаемых на воскресных богослужениях: это притчи, наполненные яркими образами и реалиями Древней Иудеи.

Одной из самых известных притч Иисуса Христа является притча о мытаре и фарисее, в которой говорится о важности искреннего покаяния и опасности гордыни.

Сюжет этот мы находим в Евангелии от Луки:

«Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что́ приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:10-14).

Слова покаяния, сказанные мытарем, легли в основу молитвы, известной под названием «Молитва мытаря».

Великий пост, который в 2026 году начинается 23 февраля, предваряется четырьмя подготовительными воскресеньями или, по-церковнославянски, Неделями. Их названия тесно связаны с темами евангельских отрывков, читаемых на воскресных богослужениях: это притчи, наполненные яркими образами и реалиями Древней Иудеи.

Одной из самых известных притч Иисуса Христа является притча о мытаре и фарисее, в которой говорится о важности искреннего покаяния и опасности гордыни.

Сюжет этот мы находим в Евангелии от Луки:

«Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что́ приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:10-14).

Слова покаяния, сказанные мытарем, легли в основу молитвы, известной под названием «Молитва мытаря».

ЯНВАРЬ

31 января

Преподобные Кирилл Радонежский, схимонах и Мария, схимонахиня, родители прп. Сергия Радонежского

Общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии состоялось на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия. Канонизация достойно увенчала шестивековое почитание родителей великого подвижника, давших миру образец святости и христианского устроения семьи.

Кондак, глас 4

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся,/ восхва́лим дво́ицу блаже́нную, благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронра́вную,/ ти́и бо мо́лятся вку́пе со возлю́бленным сы́ном свои́м преподо́бным Се́ргием/ ко Еди́ному во Святе́й Тро́ице Бо́гу/ оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти,/ до́мы ми́ром огради́ти,/ ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити,/ ста́рость укрепи́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: Сегодня, верующие, собравшись, прославим пару блаженную, благоверного Кирилла и Марию благонравную, ибо они молятся вместе с возлюбленным сыном своим преподобным Сергием к Единому во Святой Троице Богу, Отечество наше в Православии утвердить, семьи в мире сохранить, юных от напастей и соблазнов избавить, старость укрепить и спасти души наши.

Преподобные Кирилл Радонежский, схимонах и Мария, схимонахиня, родители прп. Сергия Радонежского

Общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии состоялось на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия. Канонизация достойно увенчала шестивековое почитание родителей великого подвижника, давших миру образец святости и христианского устроения семьи.

Кондак, глас 4

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся,/ восхва́лим дво́ицу блаже́нную, благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронра́вную,/ ти́и бо мо́лятся вку́пе со возлю́бленным сы́ном свои́м преподо́бным Се́ргием/ ко Еди́ному во Святе́й Тро́ице Бо́гу/ оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти,/ до́мы ми́ром огради́ти,/ ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити,/ ста́рость укрепи́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: Сегодня, верующие, собравшись, прославим пару блаженную, благоверного Кирилла и Марию благонравную, ибо они молятся вместе с возлюбленным сыном своим преподобным Сергием к Единому во Святой Троице Богу, Отечество наше в Православии утвердить, семьи в мире сохранить, юных от напастей и соблазнов избавить, старость укрепить и спасти души наши.

31 января

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский

Свт. Кирилл Александрийский (†444) – выдающийся богослов и защитник Православия. Возглавив Александрийскую Церковь в 412 г., он боролся с ересями новациан и иудеев, а позже – с несторианством, отрицавшим Божественное достоинство Христа и наименование Девы Марии Богородицей. На III Вселенском соборе в Ефесе (431) святитель отстоял православное учение, осудив Нестория. Оставил богатое богословское наследие, включая толкования Св. Писания и труды о Пресвятой Троице.

Тропарь, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Кири́лле прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́,/ цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Православия наставник, учитель благочестия и чистоты, вселенной светильник, архиереев Богодухновенное украшение, Кирилл премудрый, учением твоим ты все просветил, лира духовная, моли Христа Бога о спасении наших душ.

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский

Свт. Кирилл Александрийский (†444) – выдающийся богослов и защитник Православия. Возглавив Александрийскую Церковь в 412 г., он боролся с ересями новациан и иудеев, а позже – с несторианством, отрицавшим Божественное достоинство Христа и наименование Девы Марии Богородицей. На III Вселенском соборе в Ефесе (431) святитель отстоял православное учение, осудив Нестория. Оставил богатое богословское наследие, включая толкования Св. Писания и труды о Пресвятой Троице.

Тропарь, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Кири́лле прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́,/ цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Православия наставник, учитель благочестия и чистоты, вселенной светильник, архиереев Богодухновенное украшение, Кирилл премудрый, учением твоим ты все просветил, лира духовная, моли Христа Бога о спасении наших душ.

30 января

Преподобный Анто́ний Великий, Египетский

Преподобный Антоний основал отшельническое монашество. Несколько отшельников, находясь под руководством одного наставника – аввы, жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах (скитах) и предавались молитве, посту и трудам. Несколько скитов, соединенных под властью одного аввы, назывались Лаврой. Но еще при жизни Антония Великого появился другой род иноческой жизни. Подвижники собирались в одну общину, несли совместные труды, каждый по своей силе и способностям, разделяли общую трапезу, подчинялись одним правилам. Такие общины назывались киновиями, или монастырями. Аввы этих общин стали называться архимандритами. Основателем общежительного монашества почитается преподобный Пахомий Великий.

Преподобный Антоний скончался в глубокой старости (106 лет, в 356 г.) и за свои подвиги заслужил наименование Великого.

Тропарь, глас 4

Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я,/ Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси жи́тель,/ и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Ревнителю Илии нравом подражая, за Крестителем прямыми путями следуя, отче Антоний, ты сделался обитателем пустыни и вселенную утвердил молитвами твоими. Потому ходатайствуй пред Христом Богом о спасении душ наших.

Преподобный Анто́ний Великий, Египетский

Преподобный Антоний основал отшельническое монашество. Несколько отшельников, находясь под руководством одного наставника – аввы, жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах (скитах) и предавались молитве, посту и трудам. Несколько скитов, соединенных под властью одного аввы, назывались Лаврой. Но еще при жизни Антония Великого появился другой род иноческой жизни. Подвижники собирались в одну общину, несли совместные труды, каждый по своей силе и способностям, разделяли общую трапезу, подчинялись одним правилам. Такие общины назывались киновиями, или монастырями. Аввы этих общин стали называться архимандритами. Основателем общежительного монашества почитается преподобный Пахомий Великий.

Преподобный Антоний скончался в глубокой старости (106 лет, в 356 г.) и за свои подвиги заслужил наименование Великого.

Тропарь, глас 4

Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я,/ Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси жи́тель,/ и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Ревнителю Илии нравом подражая, за Крестителем прямыми путями следуя, отче Антоний, ты сделался обитателем пустыни и вселенную утвердил молитвами твоими. Потому ходатайствуй пред Христом Богом о спасении душ наших.

29 января

Апостол и евангелист Матфе́й (Ле́вий), брат ап. Иа́кова Алфеева

Ап. Матфей, бывший мытарь, был призван Христом словами: "Иди за Мной". Оставив всё, он последовал за Спасителем и впоследствии написал Евангелие на еврейском языке. Проповедовал в Сирии, Персии и Эфиопии, где обратил многих язычников в христианство. В Эфиопии по молитве апостола произросло чудотворное дерево с источником, смягчившее нравы местных жителей. Когда правитель Фулвиан приказал сжечь ап. Матфея, огонь растопил языческих идолов. После мученической кончины (†60 г.) тело святого было чудесно обретено в море, что привело к обращению самого Фулвиана, принявшего Крещение и ставшего епископом.

Тропарь, глас 3

Усе́рдно от мы́тницы к зва́вшему Влады́це Христу́,/ я́вльшуся на земли́ челове́ком за бла́гость,/ Тому́ после́довав, апо́стол избра́нный яви́лся еси́/ и благове́стник Ева́нгелия вселе́нней велегла́сен./ Сего́ ра́ди чти́м честну́ю па́мять твою́, Матфе́е Богоглаго́ливе,/ моли́ ми́лостиваго Бо́га,// да грехо́в оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Перевод: Усердно от сбора пошлин последовав за призвавшим тебя Владыкой Христом, явившимся на земле людям по благости, ты сделался избранным Апостолом Его и громогласным провозвестником Евангелия вселенной. Потому мы почитаем священную память твою, Матфей Богословесный; моли милостивого Бога, да грехов прощение подаст Он душам нашим.

Апостол и евангелист Матфе́й (Ле́вий), брат ап. Иа́кова Алфеева

Ап. Матфей, бывший мытарь, был призван Христом словами: "Иди за Мной". Оставив всё, он последовал за Спасителем и впоследствии написал Евангелие на еврейском языке. Проповедовал в Сирии, Персии и Эфиопии, где обратил многих язычников в христианство. В Эфиопии по молитве апостола произросло чудотворное дерево с источником, смягчившее нравы местных жителей. Когда правитель Фулвиан приказал сжечь ап. Матфея, огонь растопил языческих идолов. После мученической кончины (†60 г.) тело святого было чудесно обретено в море, что привело к обращению самого Фулвиана, принявшего Крещение и ставшего епископом.

Тропарь, глас 3

Усе́рдно от мы́тницы к зва́вшему Влады́це Христу́,/ я́вльшуся на земли́ челове́ком за бла́гость,/ Тому́ после́довав, апо́стол избра́нный яви́лся еси́/ и благове́стник Ева́нгелия вселе́нней велегла́сен./ Сего́ ра́ди чти́м честну́ю па́мять твою́, Матфе́е Богоглаго́ливе,/ моли́ ми́лостиваго Бо́га,// да грехо́в оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Перевод: Усердно от сбора пошлин последовав за призвавшим тебя Владыкой Христом, явившимся на земле людям по благости, ты сделался избранным Апостолом Его и громогласным провозвестником Евангелия вселенной. Потому мы почитаем священную память твою, Матфей Богословесный; моли милостивого Бога, да грехов прощение подаст Он душам нашим.

28 января

Преподобный Иоа́нн Кущник

Преподобный Иоанн Кущник (Каливит) был сыном богатых и знатных родителей, живших в Константинополе в V веке. С юности возлюбив Христа больше всего земного, упросил родителей подарить ему Евангелие, чтобы, читая, делом исполнять написанное. Встретив инока из обители «Неусыпающих» и желая жития иноческого, тайно ушел из дома, взяв с собой Евангелие, подарок родителей. Приняв постриг, преподобный Иоанн прожил в обители шесть лет и превзошел многих иноческими подвигами.

Желая увидеть родителей, под видом нищего вернулся в Константинополь и поселился у ворот родительского дома в куще (то есть в палатке, откуда и наименование святого – Кущник), не открывая себя. Родители посылали ему пищу со своего стола как милостыню Христа ради. Три года, притесняемый и оскорбляемый, прожил он в этой куще, терпя голод, холод и зной, непрестанно беседуя с Господом и святыми Ангелами. Всегда с ним было Евангелие, подаренное родителями, откуда черпал он глаголы вечной жизни. Перед кончиной преподобному в видении явился Господь, открыв ему, что приходит конец его скорбям и через три дня он будет взят в Царство Небесное. Преподобный Иоанн открылся родителям и мирно почил в возрасте не более 25 лет.

На месте его кончины родители святого воздвигли храм и приют для нищих и бездомных. Мощи святого Иоанна Кущника находились в Риме.

Преподобный Иоа́нн Кущник

Преподобный Иоанн Кущник (Каливит) был сыном богатых и знатных родителей, живших в Константинополе в V веке. С юности возлюбив Христа больше всего земного, упросил родителей подарить ему Евангелие, чтобы, читая, делом исполнять написанное. Встретив инока из обители «Неусыпающих» и желая жития иноческого, тайно ушел из дома, взяв с собой Евангелие, подарок родителей. Приняв постриг, преподобный Иоанн прожил в обители шесть лет и превзошел многих иноческими подвигами.